Antes que te derribe, olmo del Duero,

Antonio machado

con su hacha el leñador y el carpintero

te convierta en melena de campana,

lanza de carro o yugo de carreta;

antes que rojo en el hogar, mañana,

ardas de alguna mísera caseta,

al borde de un camino;

antes que te descuaje un torbellino

y tronche el soplo de las sierras blancas;

antes que el río hasta la mar te empuje

por valles y barrancas,

olmo, quiero anotar en mi cartera

la gracia de tu rama verdecida.

Mi corazón espera

también, hacia la luz y hacia la vida,

otro milagro de la primavera.

El verbo leer no soporta el imperativo. Aversión que comparte con otros verbos: el verbo «amar»…, el verbo «soñar»…

Claro que siempre se puede intentar. Adelante: «¡Ámame!» «¡Sueña!» «¡Lee!» «Lee! ¡Pero lee de una vez, te ordeno que leas, caramba!»

-¡Sube a tu cuarto y lee!

¿Resultado?

Ninguno

Daniel Pennac. Como una novela

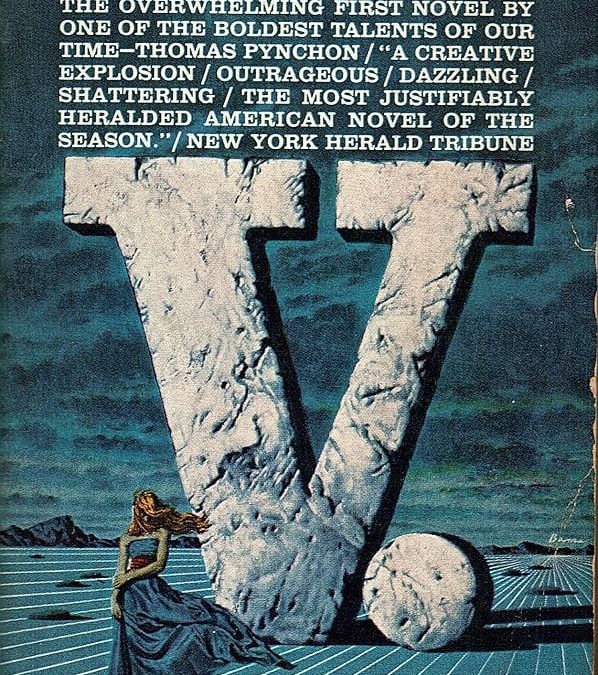

Thomas Pynchon tiene poco más de veinte años cuando escribe V en la Ciudad de México. A pesar de todos los lugares que ha visitado, a pesar del alcance casi infinito de su ficción, en ocasiones tiendo a encerrarlo en un contenedor con sus propias ideas, juegos de palabras y miedos. Su famosa paranoia posee una cualidad omnipresente y atemporal, igualmente recelosa de todos los credos y sistemas, de individuos y corporaciones. Pero leer «V.» otra vez es experimentar el placer de leer a Pynchon de nuevo y a encontrarnos ante un joven graduado de Cornell, ingeniero de Long Island, escribiendo con una seriedad inesperada sobre un mundo que jamás podrá recuperar. Y aunque consideremos a Pynchon el precursor de la ironía posmoderna, el tema central de la novela, expresado por el saxofonista de jazz McClintic Sphere, es de una sinceridad astuta pero inconfundible: «Mantén la calma, pero ten cuidado».

Debo confesar, pese a mi devoción por su prosa, que no tengo ni idea de qué trata «V.», Puede que trate de Benny Profane, un tipo desesperado que, tras ser dado de baja de la Marina, vaga por Nueva York con una pandilla cómicamente inofensiva llamada Whole Sick Crew, pasando buena parte del tiempo buscando lagartos en las cloacas de nueva York. O la novela podría tratar de Herbert Stencil, hijo de un destacado funcionario consular británico, Sidney Stencil, que «murió en circunstancias desconocidas en 1919 mientras investigaba los Disturbios de Junio en Malta». Toda la existencia de Stencil se centra en la búsqueda de V., una clásica búsqueda novelística sin resolución (de hecho, V. podría ser el mejor ejemplo de MacGuffin en la ficción). V. puede ser una persona, o un lugar, aunque también podría no ser ninguno de los dos: Pynchon lo llama, en un momento, «un concepto notablemente disperso» y, en otro, «la trama definitiva que no tiene nombre». El misterio de V impregna el texto tanto como la mente de Stencil. A lo largo de la novela se dejan caer pistas y referencias: V se usa a menudo como el número cinco en nombres, patrones de movimiento de personajes, caminos convergentes, nombres que empiezan con esa letra…

Cada pista estimula la mente a encontrar una respuesta. El lector busca el propósito de esta nueva referencia para relacionarla con el viaje de Stencil, pero a medida que aparecen más y más referencias, cuya densidad aumenta con el avance de la trama, simplemente se convierte en parte del todo; se acepta como parte de la historia y casi deja de registrarse en la mente del lector al volver a usarla. Pero el tema principal de V. es la tecno-dependencia. Hay una preocupación en esta novela por el asunto de que a medida que las máquinas se vuelven cada vez mas humanas, las personas se vuelven cada vez más mecánicas. Tambien está el concepto de la identidad individual, ¿somos una unidad o hay diferentes avatares por los que pasamos a lo largo de nuestras vidas?. Tenemos además la entropía, y por supuesto el tema estrella pynchoniano de la sobre- interpretación, o sea interpretar de más , leer demasiado en las cosas, como se dice en inglés : » to read too much into the things»

A pesar de ser una gran novela, V. carece de la ferocidad, la belleza y la comprensión de las obras posteriores de Pynchon. Es astuta en su crítica y su odio al mundo posmoderno, pero aún demasiado sentimental sobre el camino hacia la salvación. También carece de cohesión, y aunque sus novelas posteriores están más divididas, V. parece temáticamente fragmentada, mientras que las futuras lo son a propósito. Si bien no es realmente brillante,( entiéndase el adjetivo referido a Pynchon) es una novela necesaria para comprender la visión completa de Pynchon y un excelente trampolín hacia las novelas más sombrías y desesperanzadoras que le esperan.

V. tiene dos personajes principales. Uno de ellos es Benny Profane, que anda suelto por la ciudad de Nueva York tras un enganche en la Marina y una temporada como peón de caminos. Nacido en 1932, Profane se formó durante la Depresión, y su función en la novela es perfeccionar su estado de «schlemihlhood» (es decir, ser la víctima, azotado por las circunstancias y sin preocuparse mucho por hacer nada al respecto), resignado a estar detrás de la bola 8. De hecho, en una pelea en la sala de billar, la bola 8 rueda hacia Profane, postrado en el suelo, y lo mira fijamente a los ojos. Sus amigos se llaman Whole Sick Crew (la tripulación enferma), una fina colección de desaprensivos sobre los que un observador dice «no hay uno al que puedas señalar y decir que está bien». Un ejemplo típico de ellos es el artista itinerante Slab, que se autodenomina expresionista catatónico. Acosado por un curioso bloqueo, solo puede pintar pasteles de queso daneses; el pastel de queso danés n.º 56 es su tema en una etapa del libro.

En contraste con Profane, tenemos a un joven aventurero llamado Stencil. Es activo en lugar de pasivo, obsesionado por un deber autoimpuesto que sigue, algo sin alegría: una búsqueda para descubrir la identidad de V. , la inicial de una mujer que aparece en los diarios de su padre, un hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, ahogado en una tromba marina frente a Malta. La búsqueda de V. , un rompecabezas que se va armando lentamente mediante una serie de brillantes flashbacks episódicos, proporciona el dispositivo unificador de la novela: un marco que abarca un panorama considerable de la historia y los personajes. V. , que aparece por primera vez como una niña en El Cairo a principios de siglo, reaparece bajo varios nombres y disfraces, invariablemente en tiempos de conflicto y disturbios, en Florencia, París, Malta, Sudáfrica. Finalmente, uno la encuentra disfrazada de sacerdote maniqueo, atrapada bajo una viga en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial sobre Malta y siendo literalmente desmantelada por una multitud de niños.

La identidad de V. , lo que sus múltiples apariencias pretenden sugerir, provocará mucha especulación. Lo que se recordará, independientemente de si V. permanece esquiva o no, es la notable capacidad de Pynchon, que incluye un estilo vigoroso e imaginativo, un humor robusto, una enorme reserva de información (uno sospecha que podría producir un almanaque pasable en quince días) y, sobre todo, un sentido de cómo usar y equilibrar estos talentos. Es cierto que, en un plan tan complejo y variado como un tríptico de El Bosco, aparecen secciones que son aburridas (el autor retrocede y rellena, barajando las piezas de su enorme rompecabezas sin ningún resultado), pero estos tramos son mucho menos de lo que uno podría esperar.

El viaje es accidentado, los caminos a veces paralelos, a veces divergentes, a veces cubiertos de maleza. Mi pasaje favorito, por ejemplo, trata del padre Linus Fairing, un sacerdote que atiende a roedores en el penumbroso subsuelo de Nueva York, su parroquia «un pequeño enclave de luz en una aullante Edad Oscura de ignorancia y barbarie». Podría intentar explicar qué tiene que ver su historia con las aventuras picarescas de Profane o con la búsqueda de V por parte de Stencil. Pero no estoy seguro de que eso marque una gran diferencia. Las novelas de Pynchon, como ciertos platos, tienden a adolecer de un exceso de explicaciones. Abogo por rendirse a Pynchon; dejar que la mente se deje llevar por las salvajes corrientes de su lenguaje es mucho más agradable que tratar sus novelas como rompecabezas, preguntándose dónde encajan las piezas: ¿Quién es Rachel Owlglass? ¿Por qué estamos en Egipto?

El yoyó, es una imagen central en “V.”, al menos tanto como la carta que da nombre a la novela. La firma de defensa Yoyodyne, Inc., central en la trama de “El llanto del lote 49”, aparece por primera vez en “V.”, y el yoyó se menciona más de dos docenas de veces, tanto como símbolo del personaje de Profane como un “estado mental” más generalizado, como lo indica el encabezado de varios de los capítulos. Si para Stephen Dedalus, el personaje de Joyce, “la historia es una pesadilla de la que intento despertar”, para Pynchon es un juguete de los poderosos, que rebota de un lado a otro, de una manera que niega la continuidad. Esto significa, como conjetura el dentista filosófico Dudley Eigenvalue, que “en consecuencia, hemos perdido cualquier sentido de tradición continua”. El mismo nombre de Profane sugiere un mundo de trivialidades absolutas, de ratas más cercanas a Dios que los hombres, un mundo donde lo sagrado carece de valor fijo. Se podría argumentar que Stencil es el contraste de Profane, que mientras este último experimenta fluctuaciones en la vida, el primero replica, en su búsqueda de V. la búsqueda de todos los que anhelan la verdad sagrada. Pero esa sería una solución demasiado fácil para Pynchon, quien llama a V. nada más que «un síntoma», de esos «que siempre están vivos, en algún lugar del mundo». Eso convierte a Stencil en un clásico desesperado de la narrativa estadounidense, al estilo de Gatsby y Ahab, los tres inquietos en el mundo, los tres incapaces de hacer nada al respecto.

V siempre ofrece placeres. Leerla es recordar que quien fuera alumno de Nabokov en Cornell era capaz de escribir frases hermosas. Más que en las novelas posteriores, el Pynchon de «V» se detiene ocasionalmente para que el lector aprecie el paisaje.

Aquí está el desierto de Egipto: «Pronto, nada. Pronto solo el desierto. Las dos cabras deben ahogarse en la arena, acariciándose para encontrar el trébol blanco».

Profano, borracho: “Perro convertido en lobo, luz en crepúsculo, vacío en presencia expectante, aquí [estaba] tu marine menor de edad vomitando en la calle”.

La ciudad, en ebullición: «Se acercaba el pleno verano en Nueva York, la peor época del año. Tiempo de peleas en el parque y de niños asesinados; tiempo de caldearse, de romperse matrimonios, de que todos los impulsos homicidas y caóticos, congelados en el interior durante el invierno, se descongelen ahora y salgan a la superficie, brillando por los poros de la cara»

.

En su reseña de “V.” para el Times , George Plimpton elogió el trabajo inicial de Pynchon, a la vez que señaló que «uno sospecha que podría producir un almanaque aceptable en quince días». Si esto era un cumplido, era un doble propósito: las novelas menos exitosas de Pynchon tienen precisamente ese aire enciclopédico. Pero “V.” posee esa esquiva cualidad juvenil de asombro: Pynchon el explorador, aún no el clasificador.

Dio la casualidad de que leí «V.» en una fase de obsesión con la ficción posmoderna. Ahora, al volver a «V.» después de pasar por todas sus novelas y en especial por la inclasificable obra maestra que es «Gravity’s Rainbow», me parece más ambiciosa. que la primera vez. Hoy, ya no viviendo en «el lujo sin emoción de la calma», no puedo evitar pensar que la obra anterior fue la de un escritor a la vez más aventurero y más realista, un escritor cautivado por las perspectivas tanto de la historia como del lenguaje, sin verse aún limitado por ninguna de las dos. En cuanto a las conexiones de V. con otros textos , ahí están el Quijote, El atlas de las nubes de David Mitchell, si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, El hombre arena de Hoffman, y sobre todo, para mi, La Diosa blanca de Robert Graves, ensayo erudito y apasionado, sin duda su obra más personal, en el que Graves reconstruye el lenguaje mágico de la Europa antigua mediterránea y septentrional, vinculado a ceremonias religiosas populares en honor a la diosa Luna.

V. es una novela absolutamente fascinante, riquísima, sugerente, enigmática. Un laberinto de mas de 500 páginas al que no hay que buscarle salida.

Let´s be careful out there