“Estoy bastante segura de que en esa época también tenía la intención de ir a Madrid, ya que en el Prado hay un cuadro de Rogier van der Weyden, El descendimiento de la cruz, que quería volver a ver. Pero por algún motivo, en Burdeos cambié de coche y me monté en uno que iba en la dirección contraria.”

David Markson, La amante de Wittgenstein

Abrí los ojos esta mañana en una habitación vacía. No es una metáfora ni una exageración: no había nadie. Ese vacío sin huellas, sin voces en las paredes, me devolvió una sensación difícil de nombrar, más cercana a la conciencia de estar dentro de un libro que a un recuerdo. Un libro sin trama lineal, hecho de pulsos sobre el papel. La amante de Wittgenstein, de David Markson. Como si la voz de Kate, la narradora que afirma ser la última mujer en la Tierra, hubiera escrito durante toda la noche en el mismo silencio en el que yo acababa de despertar.

Lo primero que uno advierte, o al menos lo primero que yo advierto, es que Kate no habla para ser entendida. Tampoco escribe para ser leída. Lo que hace es otra cosa, realiza un gesto persistente que desafía la lógica de la comunicación. Escribir cuando ya no hay mundo es un acto que no se justifica ni se explica; simplemente ocurre, como seguir respirando después de que la habitación se vacía. David Foster Wallace lo dijo con precisión y extrañeza: “pretty much the high point of experimental fiction in this country”. Wallace no estaba haciendo una recomendación de lectura, sino algo más parecido a un diagnóstico clínico. Aquí hay una cima, venía a decir, y la vista no es para todos.

Kate vive en la intemperie. No en un espacio geográfico, podría ser cualquier ciudad despoblada, sino en una intemperie verbal. Sus frases se mueven como animales cautelosos: asoman, se detienen, retroceden, vuelven a salir. No es balbuceo; es el ritmo mental de quien piensa en soledad, sin la expectativa de un asentimiento ni el temor a una corrección. Darío Steimberg habló de “nodos” aislados, fragmentos que no dibujan una línea continua, sino una red que se enciende por proximidad. Un recuerdo no llama a otro por causa, sino por roce. Y en ese roce, en esa fricción apenas perceptible, se produce la chispa.

Las referencias culturales de Kate, Vermeer, Van Gogh, Brahms, Wittgenstein, no son erudición decorativa. Son restos de un naufragio. La manera en que aparecen, sin énfasis ni marco, me recuerda a cuando uno encuentra en una playa un fragmento de porcelana y lo guarda sin saber por qué. Kate dice “Vermeer” como quien dice “llovía”. Y eso basta. En ese tono despojado, cada nombre adquiere un peso funerario. Wallace apuntó que Markson “hace que los hechos sean tristes”. Tiene razón: aquí cada dato es una lápida, no una postal.

La estructura del libro rehúye la progresión narrativa. No hay “trama” que lleve de un punto A a un punto B. Lo que hay es persistencia: una voz que se niega a apagarse. Esa resistencia se siente física, como si la escritura fuera el único ejercicio posible en un cuerpo que ya no espera nada. No es un diario, aunque tenga la intimidad de un diario. No es un testimonio, aunque haya confesión. No es un monólogo, aunque todo lo diga una sola voz. Es, más bien, una liturgia menor: un rito que no espera feligreses.

Markson sabe que el peligro de un texto fragmentario es el ensimismamiento. Aquí, sin embargo, el corte y la repetición tienen función: son respiraciones. La pausa no es capricho tipográfico, sino latido. Kate escribe porque si dejara de hacerlo el mundo perdería incluso su sombra. En este sentido, Joanna Scott, en The Nation, acierta al señalar que la narradora “no siempre sabe qué quiere decir lo que escribe”, y que esa incertidumbre es su autenticidad. No escribir para fijar algo, sino para no disolverse del todo.

La edición en español de Sexto Piso (2021), traducida por Mariano Peyrou, conserva esa textura granulada. No hay notas al pie ni prólogo que explique; no hay red de seguridad. Peyrou traduce como si caminara sobre el mismo suelo incierto que pisa Kate: sin mapa, pero con oído. Y esto es esencial, porque La amante de Wittgenstein no es una novela que se lea, sino que se escucha.

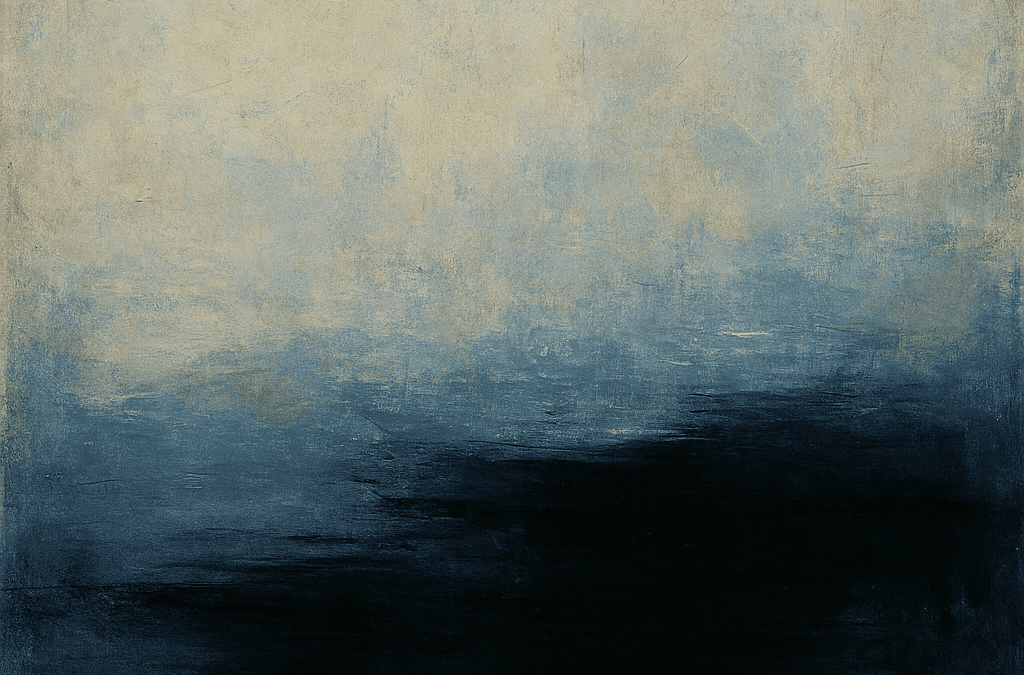

Si tuviera que situarla en algún linaje, pensaría en los monólogos finales de Beckett, pero sin su teatralidad desnuda; en el diario cifrado de Pessoa, pero sin el consuelo de la multiplicidad; en ciertas películas de Tarkovski, donde los planos largos parecen escuchar algo que está fuera de campo. También en un Rothko visto en soledad: manchas de color que no cuentan nada y, sin embargo, lo dicen todo. Markson comparte con todos ellos la convicción de que la forma no es un medio para transmitir contenido, sino el contenido mismo.

Uno de los pasajes que más me golpeó es cuando Kate menciona, casi al pasar, que Brahms detestaba el mar. Lo dice como quien comenta que una taza está vacía. No hay reflexión posterior, no se explica el porqué. Pero esa frase se queda ahí, como si en ese dato inútil estuviera cifrada la relación de Brahms con el mundo. Así funciona la memoria cuando ya no se organiza para contar una historia, sino para conservar chispas.

En cuanto al humor, sí, lo hay. Pero es un humor de esquirla: breve, seco, hecho de sutilezas que no alivian. Una ironía que parece provenir de un tiempo anterior al colapso, como un eco que resiste. Kate puede soltar un comentario cortante y volver de inmediato al silencio. La risa aquí es más cercana a un crujido en una estructura vieja que a una carcajada. Y, paradójicamente, ese sonido tenue es lo que mantiene en pie el edificio.

La soledad en La amante de Wittgenstein no es una metáfora de nada. Es el territorio. No es un tema que se desarrolla; es el aire que se respira. Y esa es quizás la operación más radical de Markson: no imitar la soledad, sino instalar al lector dentro de ella. Yo no leo sobre Kate; yo estoy en la misma habitación vacía que ella.

Cierro el libro y me quedo con la sensación de que no ha terminado nada. Que lo que he leído sigue, pero fuera de mi alcance. Quizá por eso me cuesta tanto recomendarlo en términos habituales. No es un libro para quien busca un relato, ni para quien quiera una lección moral. Es un artefacto para quien esté dispuesto a habitar la intemperie sin saber cuánto tiempo. Y esa disposición, sospecho, no es frecuente.

En ese sentido, La amante de Wittgenstein me recuerda que hay textos que no se leen para saber algo nuevo, sino para confirmar algo que ya intuíamos pero que no habíamos formulado. Que incluso cuando no queda nada, hay quien sigue moviendo la mano para trazar una línea. Y que esa línea, por mínima que sea, es una prueba de vida.

Hoy por la mañana, en la habitación vacía, pensé que la frase que escuchaba, un trazo sin tinta, pero audible, no estaba escrita para mí. Y, sin embargo, la escuché. Quizá ese sea el misterio: que una voz sin destinatario pueda llegar a alguien. O, como diría Markson, que las palabras sigan rodando cuesta abajo mucho después de que nadie las empuje.

Rferdia

Let´s be careful out there