Lo más inquietante del poder es que ya no necesita parecerlo. Por eso, tal vez, nadie se pregunta de verdad dónde está.

Cuando un hombre sin ser invitado se asoma a una ventana que no da a la calle sino a un patio interior del poder, no encuentra solemnidad ni grandeza sino el murmullo de los pasillos, la rutina de los ministerios, el cruce de instrucciones condescendientes y, en ocasiones, solo en ocasiones, el eco de una orden irrevocable. Es decir, no halla el poder, sino su escenografía. Y sin embargo, cada siglo cree, como si fuera el primero, que ha dado con su esencia.

El presente no es excepción. Llamamos democracia a lo que apenas es una escena, tecnocracia a lo que no pasa de obediencia automatizada, y transparencia a la multiplicación de cristales opacos. Bajo ese desfile de conceptos, el poder sigue, como siempre, en otra parte. A veces, ni siquiera está donde él mismo cree estar. Y eso es, para nosotros, el dato capital.

I. Delirio y máquina

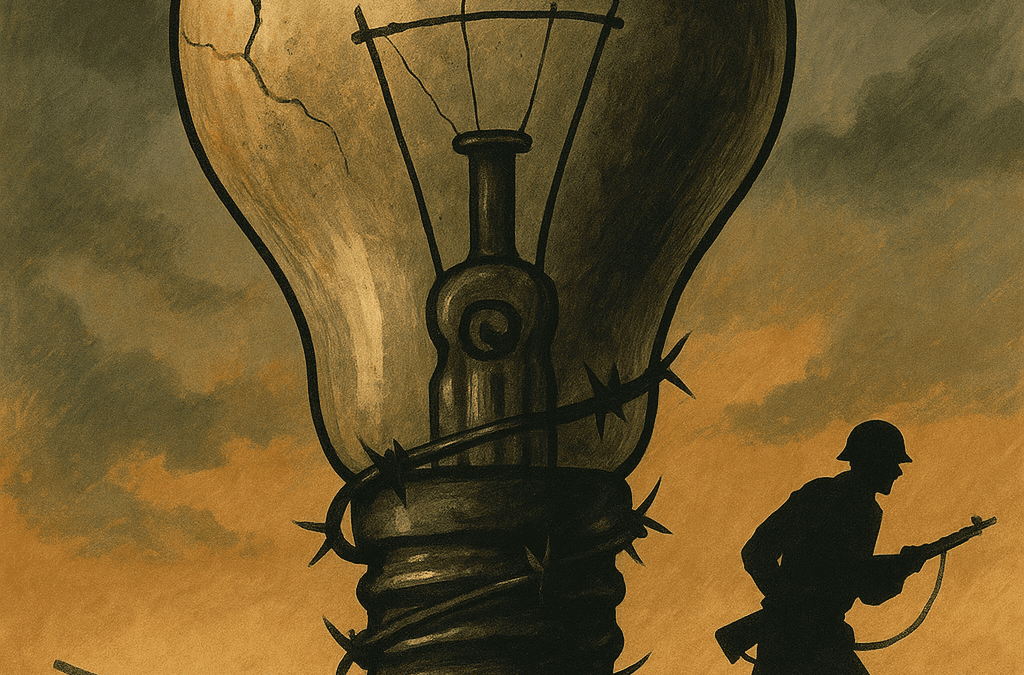

No puede pensarse el poder como un hecho puntual ni como una institución aislada sino como una atmósfera que envuelve la vida. Su eficacia, además, radica en no presentarse como poder sino como necesidad, como sentido común, como eso que es así porque no podría ser de otra manera. En los últimos tiempos esa atmósfera ha adoptado la forma de lo delirante. No hablo aquí de psicosis, sino de algo más sutil: la aparición de lo inverosímil como pauta aceptada de realidad. El mero hecho de que ciertas hipótesis, conspirativas, esotéricas, apocalípticas, circulen sin escándalo es prueba de un desplazamiento profundo en nuestra sensibilidad histórica.

Nada de esto debería escandalizar. Desde siempre el poder ha necesitado del mito, y todo mito requiere cierto grado de ocultamiento. Lo novedoso es que ahora no hay un mito dominante, sino una proliferación de relatos incompatibles que coexisten sin jerarquía. El poder ya no exige adhesión porque le basta con el desconcierto. Y así se gobierna hoy: no mediante una verdad única, sino sumiendo a los pueblos en una pluralidad de ficciones tan vastas como indistinguibles.

II. Geopolítica de la sombra

Pocas veces como ahora se ha hablado tanto de geopolítica y tan poco se ha pensado en serio qué significa el espacio para la política. Gobernar no es ya conquistar territorios físicos, sino determinar desde dónde se puede hablar y con qué categorías se interpreta lo que acontece. El control de Bielorrusia, pongamos por caso, interesa no tanto por su población ni por sus recursos, sino por lo que en ella se anuda de pasado soviético, presente técnico y horizonte nuclear. Allí, lo simbólico y lo estratégico se tocan. Y eso es, precisamente, lo que hace del lugar un escenario.

Conviene recordarlo: los grandes conflictos no se deciden ya en campos de batalla, sino en fábricas, centros de datos y entornos de simulación. El misil más temido no es el que vuela, sino el que puede ser lanzado sin que lo advirtamos. El adversario más temible no es el que se opone, sino el que traduce nuestra lógica sin que lo notemos. La guerra moderna, en suma, es un acontecimiento invisible para quienes aún creen que el mundo se divide en países y parlamentos.

III. Religiones del poder

A la sombra de esta nueva gramática del dominio, resurgen formas antiguas de legitimación: religiones privadas, sectas apocalípticas, teologías políticas disfrazadas de asesorías estratégicas. No es que la política se haya vuelto religiosa: es que nunca dejó de serlo. Lo que cambia es el ropaje. Hoy, la iniciación sustituye al debate; el secreto, a la deliberación. Se hace política desde rituales de pertenencia, desde gestos que no se explican porque responden a otra lógica.

¿Nos escandaliza que ciertas instituciones del poder contemporáneo guarden semejanza con logias, templos, cofradías? Sería más fecundo preguntarse por qué tal semejanza no solo persiste, sino crece. Y la respuesta, Ortega lo habría dicho, es que el ser humano no vive solo de verdades, sino de símbolos. La religión política no es un accidente, sino una constante. Lo que hoy llamamos think tank no es más que el monasterio del siglo tecnocrático.

IV. Lo digital como liturgia

El nuevo espacio sacro ya no es el templo, sino la interfaz. La realidad aumentada, los juegos de geolocalización, la minería de datos biométricos: todo eso configura una nueva forma de consagración. El sujeto ya no es observado desde fuera, sino que se ofrece a sí mismo como transparencia. No es vigilado: se entrega. La libertad de elegir aplicaciones ha sustituido a la obediencia impuesta. Y, sin embargo, el resultado es más eficaz: ahora no hay necesidad de policía porque cada cual lleva la suya dentro.

Lo que comenzó como entretenimiento, Pokémon Go, por ejemplo, no es inocente. El juego no es juego: es el ensayo general de una arquitectura del consentimiento. La cámara que busca criaturas es la misma que traza un mapa de nuestros hábitos. El gesto con que lanzamos una bola animada contiene más información que un cuestionario clínico. De ahí que los datos del juego interesen más a las aseguradoras que a los desarrolladores.

V. El regreso del símbolo

Todo esto, si se piensa con calma, no denuncia tanto una traición como un agotamiento. La modernidad se prometió como emancipación, pero ha devenido administración de lo posible. La transparencia ha dado paso al exceso de información, que es una forma más sutil de opacidad. El lenguaje político se ha disuelto en ruido técnico. Y ante eso, el alma, sí, el alma, busca otra cosa. Busca sentido, relato, símbolo.

El retorno de lo mítico, lo apocalíptico, lo conspirativo no es una patología, sino un síntoma. Es la expresión, aún desordenada, de una necesidad de inteligibilidad. Porque si el mundo no puede ser comprendido desde las categorías heredadas, será imaginado desde nuevas figuras. Y esas figuras, nos gusten o no, son las que hoy rigen los pasillos del poder. Figuras que no pertenecen ya al ámbito de lo racional, sino a ese otro estrato donde lo humano se vuelve arquetipo.

VI. Última palabra

Lo verdaderamente inquietante no es si tales figuras son ciertas o delirantes, sino que hayan conquistado el imaginario de nuestra época. Que sean operativas. Que den sentido donde los hechos ya no bastan. Ese es el triunfo del poder hoy: no convencer, sino sugerir. No mandar, sino encarnar. No gobernar desde instituciones sino desde ficciones. Y ante eso, el pensamiento no puede limitarse a describir lo que ve. Debe aprender a leer lo que se oculta.

Ortega decía que pensar es mirar con atención. Yo añadiría: pensar hoy es también aprender a mirar donde nadie cree que haya nada. Porque allí es, casi siempre, donde empieza el poder...(continuará )

Time On My Hands · Keith Jarrett The Carnegie Hall Concert

Rferdia

Let`s be careful out there