🎧 Parergon auditivo

Resonancias hundidas, silencio, deterioro progresivo

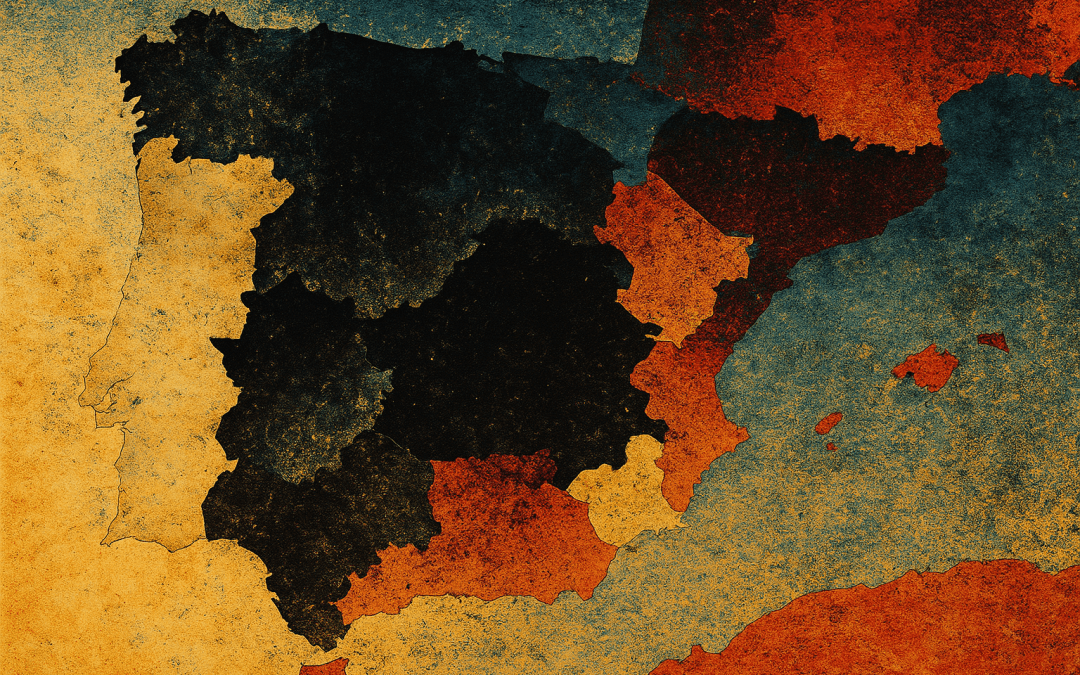

Desde hace ya varias décadas, aunque uno tendría que hacer un esfuerzo considerable para determinar cuántas exactamente, porque el fenómeno en cuestión no parece responder tanto a la temporalidad histórica como a una suerte de perpetuación institucional de lo que llamaremos, con toda la imprecisión que ello conlleva, el espíritu de la provincia, desde hace décadas, digo, España se ha venido organizando como un país que delega la política en el decorado y sustituye el conflicto por el costumbrismo, la crítica por la caricatura, y el Estado por una feria perpetua de signos vaciados que, por acumulación, se creen substancia.

El proceso, que algunos, con esa prodigiosa capacidad para confundir la complejidad con el lío, aún llaman “descentralización autonómica”, no ha sido más que el perfeccionamiento de una lógica del reparto de poder premoderna, cuyas raíces convendría rastrear no en los acuerdos del 78, ni en el desarrollo legislativo del Título VIII de la Constitución, sino en el sistema de representación caciquil que cuajó en la Restauración canovista y sobrevivió, mutatis mutandis, al franquismo entero sin apenas mella estructural.

Así, cuando se nos dice que España es un Estado compuesto, plural, profundamente descentralizado, lo que en realidad se nos está indicando, sin que se diga, por supuesto, porque decirlo equivaldría a admitirlo, y admitirlo exigiría remediarlo, es que España ha institucionalizado la dispersión del poder sin haber introducido, como contrapartida, una sola mejora en los mecanismos de control, fiscalización o responsabilidad pública. Lo que se descentralizó, en efecto, fue el gasto; lo que se mantuvo centralizado fue el silencio.

Y aquí conviene ser preciso: la provincia no ha muerto; se ha hecho espectáculo. El sistema provincial, nacido como artefacto racionalista al servicio del centralismo borbónico, y más tarde convertido en soporte del caciquismo electoral, ha encontrado en las autonomías su expresión cultural definitiva: el folclore como forma de gobierno. Lo que antes eran redes clientelares, hoy son redes institucionales. Lo que antes se conseguía por amistad con el gobernador civil, hoy se obtiene por cercanía al delegado territorial, al presidente comarcal del partido, o al productor ejecutivo de una televisión autonómica.

Por eso no puede sorprendernos el fenómeno de 8 apellidos vascos. No como producto cinematográfico, al que ni siquiera conviene dignificar con la categoría de “película”, porque película, en su etimología más elemental, remite aún a una experiencia de duración y sentido, sino como emanación simbólica de un sistema que ha convertido la representación pública en una pantomima regional. La identidad, despojada ya de todo conflicto y de toda profundidad, ha sido reducida a una estética del acento, del peinado, del atuendo local y del nombre de pila. El pluralismo no se discute, se actúa. Y si puede ser, que se actúe con gracia, con desparpajo, sin incomodar. Nada de debates; mucho mejor una boda mixta.

La película no propone, no arriesga, no interpela: se limita a certificar, con la serenidad de quien sólo cumple un trámite, la victoria cultural del clientelismo como lógica establecida del entretenimiento. La risa, en este territorio bien vallado, se concede únicamente sobre aquello que ha sido previamente admitido en el canon de lo risible, canon cuya función, por supuesto, es impedir que la carcajada se desmande, lo demás, ni mentarlo, no vaya a ser que, por error, alguien acabe riéndose de lo que no tocaba y nos estropee la función.

Y así, en el colmo de la degeneración simbólica, el poder ya no se representa ni en la ley, ni en la decisión, ni siquiera en el lenguaje político: se representa en el sketch. El consejero de cultura no legisla: subvenciona chirigotas. El diputado no discute: inaugura ferias gastronómicas. El presidente autonómico no gobierna: rueda vídeos para TikTok, ataviado con la camiseta de su equipo local, como si la administración pública consistiera en una temporada interminable de promoción deportiva.

Y como los figurantes de esta tragicomedia ya no tienen nada que representar, porque lo representado ha sido sustituido por la repetición, sólo les queda repetirse a sí mismos, con la certeza fosilizada de quien confunde la risa compartida con la verdad asumida. España, que en algún momento remoto pudo reclamar para sí la condición de país, condición, por lo demás, siempre equívoca y difícil de sostener sin caer en la tentación de las proclamas o en la inercia de las banderas, lleva ya un tiempo considerable, medido no en legislaturas sino en esas unidades invisibles del tedio colectivo, ejerciendo más bien como sobremesa prolongada, de esas que, una vez despachados los restos de la comida y retirados los cubiertos, se sostienen por pura inercia gracias a un televisor encendido en un rincón, encargado de administrar a intervalos regulares el consuelo en dosis de nadería, entre la repetición de concursos que nadie gana y la exhibición de disputas que no conducen a ninguna parte, salvo, quizá, a confirmar, y esto lo hace con un esmero digno de mejor causa, que nada, absolutamente nada, tiene la menor intención de cambiar.

No es que 8 apellidos vascos sea la causa de esta tragedia, claro está. Sería como culpar al termómetro de la fiebre . Pero sí es, con toda seguridad, su síntoma más palmario, su síntesis simbólica más rentable, su auto sacramental más inocuo. Es el modo en que un sistema político-institucional en estado de descomposición cultural ha decidido hablarse a sí mismo, entre risas, con la lengua desgastada del monologuista de chiringuito.

Bibliografía consultada

(en apoyo de la tesis desarrollada en este texto)

– Sánchez-Albornoz, Claudio. España, un enigma histórico. Madrid: Ediciones Rialp, 1957.

Un clásico que aborda la fragmentación estructural de España desde una perspectiva histórico-filosófica. Útil para entender la génesis del provincialismo como fenómeno cultural profundo.

– Joaquín Costa. Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla. Madrid: Biblioteca Nueva, 1901.

Texto fundacional para comprender el caciquismo como estructura de poder perenne, no como deformación pasajera del sistema político.

– Julián Marías. La estructura social: teoría y práctica del sistema español. Madrid: Revista de Occidente, 1954.

Análisis sociológico que ayuda a trazar la continuidad entre los marcos institucionales y las prácticas informales que los parasitan.

– Rafael Sánchez Ferlosio. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Barcelona: Destino, 1993.

Imprescindible para entender el uso del lenguaje como instrumento crítico y el desmontaje de los discursos nacionales y patrióticos desde la mirada moral.

– José Álvarez Junco. Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus, 2001.

Un estudio clave sobre cómo se construyó —y destruyó— la idea de nación desde la fragmentación administrativa e identitaria heredada del XIX.

Rferdia

Let`s be careful out there