«El hombre es el sueño de una sombra, pero cuando brilla la gloria que otorgan los dioses, surge una luz de vida y dulzura.»

Píndaro, Olímpica I, vv. 115-116

«Dulce es la lucha, y en ella se revela la virtud del hombre.»

Píndaro, Ístmica II, v. 11

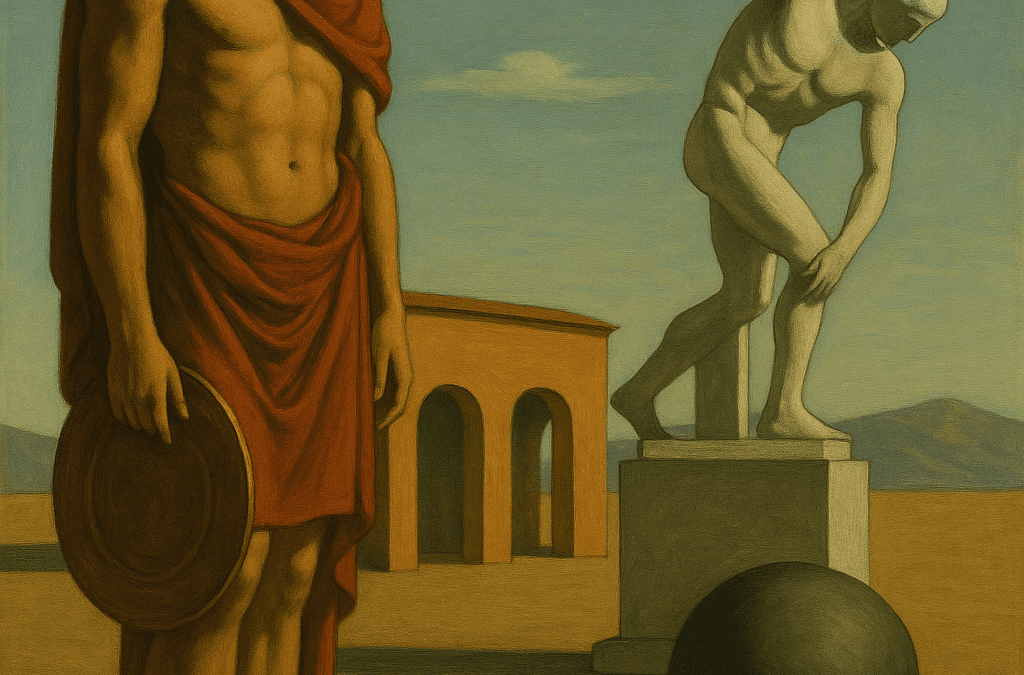

Hay descubrimientos que se hacen demasiado pronto, en la edad en la que los libros se devoran sin sospechar aún la hondura de sus pliegues. El recuerdo de aquellas veraniegas mañanas adolescentes, café al lado y luz oblicua entrando por la ventana, me devuelve la imagen de un lector absorto en la Ilíada que de pronto tropieza con una interrupción desconcertante: los juegos fúnebres en honor de Patroclo. El relato de batallas, duelos y lamentos se detiene para desplegar un minucioso inventario de competiciones atléticas. Carreras de carros, lucha, pugilato, lanzamiento de disco, tiro con arco. Todo narrado con detalle, con premios expuestos por Aquiles y con la tensión vibrante del agón.

Entonces surge la pregunta: ¿qué tiene que ver todo esto con la tragedia de Patroclo, con el dolor de Aquiles, con la guerra que consume a héroes y ciudades? La sorpresa inicial se convierte en malhumor. Se quiere seguir la pista del duelo y de la venganza, no del resultado de una carrera de caballos. El desconcierto adolescente se parece al de tantos lectores que se asoman por primera vez a la epopeya y sienten que Homero cambia bruscamente de registro.

Y, sin embargo, el sentido estaba ahí. Bastaba con volver atrás, releer y comprender. Porque lo que Homero hace en esas páginas no es distraer al lector con un paréntesis, sino ofrecer una revelación: el deporte como experiencia vital que suspende la guerra y abre un espacio de reconciliación.

De las lágrimas a la risa

«Y se alegró en su corazón.» (Ilíada, XXIII, 362, trad. C. García Gual)

Hasta entonces, Aquiles ha sido un hombre dominado por la cólera y por el llanto. Llora la pérdida de Patroclo, se sumerge en una ferocidad ciega que lo lleva a ultrajar el cadáver de Héctor, se consume en una desesperación que parece no tener salida. Solo la furia lo ha mantenido en pie. Y, de repente, mientras contempla las competiciones, su rostro se ilumina. Primero aparece un tímido gesto de admiración hacia Antíloco, el joven hijo de Néstor que, con astucia y valentía, logra superar las limitaciones de sus caballos. Luego, a medida que los juegos avanzan, el gesto se transforma en sonrisa y la sonrisa en risa abierta.

Esa mutación es crucial. Es el tránsito de un héroe prisionero del dolor a un hombre capaz de volver a gozar de la vida. Homero consigue que el lector advierta que el deporte no es un simple adorno narrativo, sino el catalizador de un cambio interior: Aquiles descubre en el agón una fuerza capaz de devolverle la humanidad arrebatada por la violencia1.

Antíloco: la juventud como relevo

«Hijo, la destreza vale más que la fuerza.» (Ilíada, XXIII, 313, trad. C. García Gual)

El episodio de Antíloco ilumina aún más este viraje. No es un héroe central en la Ilíada, pero su energía desbordante, su deseo juvenil de victoria, su orgullo y hasta su exceso encarnan lo que Aquiles reconoce como vitalidad pura. Antíloco miente, exagera, pide perdón y vuelve a reclamar su lugar. En él late el fuego de la juventud que no se resigna.

En la Odisea, la voz de las sombras revela que Antíloco muere joven y que, tras la muerte de Aquiles, los aqueos mezclaron los huesos de éste con los de Patroclo en una misma urna de oro, mientras que los de Antíloco fueron depositados aparte, aunque el Pélida lo honró como a su compañero más querido después de Patroclo2. Ese gesto literario otorga a Antíloco un valor simbólico: no suplanta la memoria de Patroclo, pero muestra a Aquiles el rostro luminoso del deseo de vencer. Allí, en esa sonrisa que se abre ante la insolencia juvenil, se cifra una transformación ética: el héroe comprende que vivir es también entregarse al impulso de prevalecer sin necesidad de matar.

El deporte como catarsis

«Rieron todos los aqueos.» (Ilíada, XXIII, 799, trad. C. García Gual)

El lector, que al principio se impacientaba, entiende ahora que Homero estaba mostrando el rostro más humano de la épica. El deporte, en los juegos fúnebres, cumple una función catártica: convierte el duelo en celebración, canaliza la cólera en rivalidad lúdica, desplaza la pulsión de destrucción hacia la afirmación vital3.

El agón, en su pureza, es exactamente eso: un deseo de superar límites, de prevalecer, de conquistar reconocimiento. En la guerra, esa energía produce cadáveres; en el deporte, produce sonrisas. Por eso el gesto de Aquiles es revelador: frente a la muerte de su amigo, el héroe descubre que la vida puede afirmarse en el movimiento, en la lucha que no destruye, en la carrera que no devasta.

Vitalismo contra la muerte

«Y se alegró en su corazón.» (Ilíada, XXIII, 362, trad. C. García Gual)

El texto propone una conclusión clara: el deporte representa la victoria momentánea del vitalismo humano contra la muerte. Es un artificio cultural que domestica el deseo de prevalencia, lo vuelve pacífico y lo transforma en juego. De ahí la belleza que emana de esas páginas homéricas, donde los héroes, aún manchados de sangre, pueden reír y sentir en el corazón lo que Homero llama “gozo”, el profundo goce de estar vivos4.

Ese gozo no elimina la conciencia del destino, pero lo suspende. No cancela la guerra, pero abre una grieta de humanidad en medio de la devastación. Y sobre todo muestra que, incluso en el centro de la épica más trágica, la cultura griega supo reconocer en el deporte un camino de resistencia frente a la aniquilación.

Epílogo

Ahora que el deporte se degrada en burdo espectáculo, negocio y propaganda volver a Homero es recordar que su origen literario y cultural estuvo vinculado a algo mucho más esencial: la necesidad de transformar la muerte en vida, el duelo en celebración, la violencia en juego.

El adolescente que cerraba el libro con impaciencia acabó comprendiendo que ninguna revelación era más poderosa que el instante en que Aquiles, después de tanto llorar, vuelve a sonreír. Esa sonrisa, nacida del deporte, sigue siendo uno de los momentos más humanos y luminosos de toda la literatura universal.

De ritmo solo carece lo muerto.

Notas

- Sobre la función del agón en la épica arcaica, véase Jean-Pierre Vernant, Mito y pensamiento en la Grecia antigua, trad. esp. Madrid: Siglo XXI, 2008. ↩

- Homero, Odisea, canto XXIV, vv. 76–80, trad. Carlos García Gual, Madrid: Alianza Editorial, 2021. ↩

- Cf. Aristóteles, Poética, 1449b: la catarsis como transformación de las pasiones a través de la mímesis. ↩

- Homero, Ilíada, canto XXIII, v. 362, trad. C. García Gual, Madrid: Gredos, 2019. ↩

Rferdia

Let`s be careful out there