En ciertos despachos la lectura es un trámite; por eso los manuales duran más que los libros.

Parergon auditivo

En una mesa lateral de la biblioteca, un ejemplar fatigado de A Poetics of Postmodernism yace abierto, siempre en la misma página. Los márgenes, enrojecidos por rotuladores de otra década, conducen invariablemente a la definición de Linda Hutcheon de la “metaficción historiográfica”. Hay algo inquietante en esa quietud: como si, en tantas facultades y suplementos culturales, la lectura de la narrativa posmoderna comenzara y terminara ahí, en ese párrafo convertido en reliquia de consulta obligatoria.

El marco de Hutcheon fue, en su momento, un hallazgo. Leer El nombre de la rosa o El arco iris de gravedad como desmontajes de la objetividad histórica permitió mostrar que la Historia, con mayúscula, era también una construcción ideológica. La ficción, al exhibir sus mecanismos, desnudaba los del discurso histórico. Pero lo que nació como lente crítica se ha convertido en plantilla; lo que fue chispa, en luz de tubo.

El problema no es Hutcheon, sino la obediencia de quienes, como Evan Savvas, especialista en literatura contemporánea que ha convertido su definición en fórmula académica de manual, aplican mecánicamente su marco sin preguntarse si todavía ilumina lo que tienen delante. Forzar toda narrativa posmoderna dentro de la “metaficción historiográfica” aplana su diversidad. Es una doble reducción: la complejidad formal se degrada a gesto autorreferencial y la crítica ideológica se confunde con relativismo absoluto, como si cualquier relato fuese tan arbitrario como otro.

El primer error es confundir historia y narración histórica. Que los relatos estén mediados por el lenguaje no implica que el pasado sea arcilla sin forma. Hay restos que resisten, el trauma, el cuerpo, la violencia, lo que no se deja decir, y que no se disuelven en retórica. Muchos escritores posmodernos han intentado escribir precisamente contra ese límite: no para borrar el pasado, sino para tensar la forma hasta que la herida asome. El hutcheonismo automático no los ve.

La segunda deriva es el fetichismo de la autorreflexividad. Bajo la consigna de “hacer visible la construcción” se ha terminado por valorar más la declaración de que algo es ficción que la construcción misma. Hay formas de decir “esto es ficción” que no dicen nada más. Frente a ese gesto hueco, The Lost Scrapbook de Evan Dara o La broma infinita de David Foster Wallace convierten su arquitectura en pensamiento: no un espejo, sino un laboratorio. La autorreflexividad, cuando no se agota en el guiño, implica éticamente al lector. Repetida como consigna, se vuelve decoración.

El punto ciego más grave es la neutralización política. Si todo discurso es ideológico, ninguno lo es en particular. Si toda narración es construcción, todas se vuelven equivalentes. Ese relativismo, plano como una mesa vacía, borra la diferencia entre dominación y resistencia. En ese vacío, la literatura deja de interpelar y pasa a entretener. Lo vemos en la lectura rutinaria de Pynchon, Gaddis o Krasznahorkai: se aplaude su capacidad para desestabilizar la historia oficial, pero se ignora que esas obras inventan nuevas formas de tiempo, de escucha, de relación con lo real.

Volvamos a Dara. En The Lost Scrapbook, la polifonía no es juego de taller: registra lo que el discurso histórico no capta, la desaparición de una comunidad, la contaminación, el colapso económico. No es la ficción mirándose al espejo, sino un oído recogiendo el ruido del derrumbe. Lo mismo ocurre en El arco iris de gravedad: su paranoia no solo desmonta el relato de la Segunda Guerra Mundial, sino que levanta un contramundo barroco donde la causalidad se vuelve símbolo y la historia, cosmología.

En la prensa cultural española, sin embargo, persiste el manual. Las reseñas, casi siempre importadas o dictadas por agenda editorial, repiten la tesis hutcheoniana como dogma. La crítica se ha convertido en zona de acomodación, un lugar donde la obediencia estilística se premia más que la lectura atenta. Falta lo que en ciertos medios anglosajones aún sobrevive: la capacidad de leer contra el canon del presente.

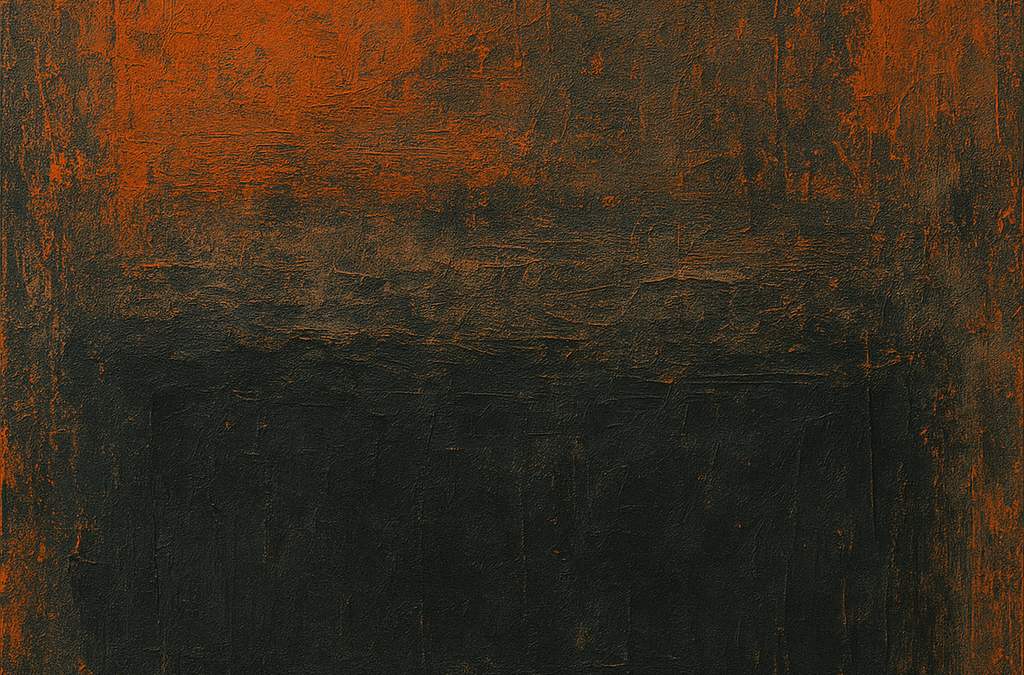

La narrativa posmoderna no solo parodia la historia: inventa formas nuevas de lo real. La fractura, el montaje discontinuo, la mezcla de registros no son únicamente estrategias de desmontaje ideológico: son modos de sensibilidad. Reducir todo eso a “metaficción historiográfica” es como explicar un Rothko diciendo: “dos rectángulos de color”. Se puede catalogar así, pero se pierde la experiencia: el momento en que el cuadro te devuelve la mirada.

Tal vez haya llegado la hora de soltar la barandilla hutcheoniana. No para derribarla, sino para reconocer que cumplió su función. Hoy hacen falta otras preguntas. La literatura posmoderna no es solo crítica del saber histórico: es poética del colapso, política de la atención, ética de la forma. Leer desde ahí exige más que aplicar un método: exige escuchar lo que queda fuera del marco, atender al temblor irrepetible de cada obra. La crítica verdadera nunca habla con voz prestada: habla cuando sostiene la mirada frente al cuadro y dice lo que no estaba ya escrito en la cartela del museo.

Y, a veces, ese instante de verdad se parece menos a una lección que a un silencio compartido entre el lector y la obra, como si ambos supieran que la página, igual que el cuadro, no volverá a mirarlos de la misma manera.

Rferdia

Let`s be careful out there