La literatura como lugar donde la realidad deja de ser evidente y vuelve a ser interrogada

¡Qué mal nos sentimos entre las ruedas de la gran maquinaria del mundo actual,

Jacob Burckhardt

si no damos a nuestra existencia personal una consagración propia y noble!

A comienzos del siglo XX, cuando España intentaba entender qué le había ocurrido tras el desastre del 98, muchos intelectuales volvieron la mirada hacia un lugar que siempre había estado ahí. No hacia un programa político. Tampoco hacia una doctrina filosófica cerrada. Volvieron hacia un libro.

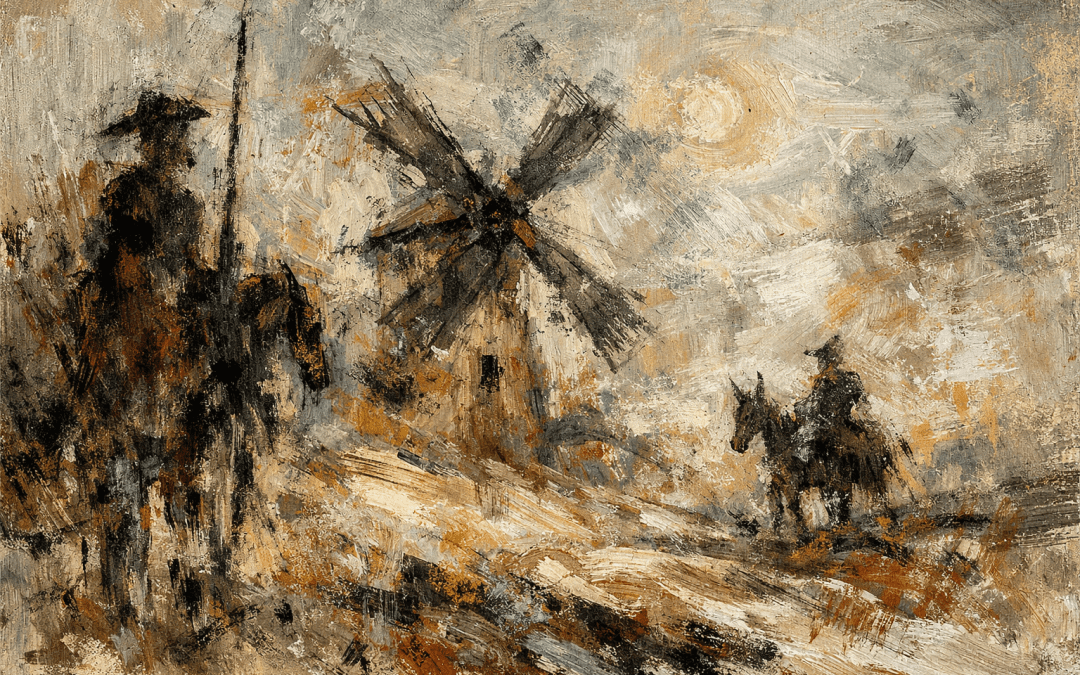

Don Quijote dejó de ser solo una novela y se convirtió en una pregunta.

Los escritores de aquella generación buscaron en Cervantes algo que no estaba exactamente en sus páginas, pero tampoco fuera de ellas. Buscaron un tono de fondo, cierta forma de respiración histórica. Ganivet creyó ver en el libro el secreto del alma española. Unamuno convirtió a Don Quijote en una especie de religión civil, una defensa del espíritu frente a un mundo cada vez más técnico y deshabitado por dentro. Maeztu lo leyó como símbolo de una España caballeresca, obstinada en sostener un ideal incluso cuando la historia parecía haberlo dejado atrás.

Ortega y Gasset entra en ese debate, pero desplaza la pregunta. Le interesa menos Don Quijote como bandera nacional y más como experiencia filosófica. La cuestión que atraviesa su lectura es más incómoda y, por eso mismo, más fértil.

¿Qué es un ideal?

¿Una construcción mental que nos aleja de la realidad?

¿O una forma de ver la realidad cuando deja de presentarse como simple superficie?

Dicho de otra manera, ¿Don Quijote huye del mundo o intenta mirarlo hasta el punto en que se vuelve inhabitable en su versión más pobre?

En Meditaciones del Quijote aparece ya el gesto que marcará toda la filosofía orteguiana. La cultura no está enfrente de la vida. La cultura nace de la vida. La tarea del pensamiento no consiste en escapar de las circunstancias, se trata de aprender a verlas.

Ortega llega a esta idea alejándose del neokantismo en el que se había formado. Allí la cultura tendía a pensarse como algo puro, separado de la experiencia sensible. La fenomenología, en cambio, le permite volver a lo inmediato. A lo que se toca. A lo que se percibe. A lo que se vive antes de convertirse en concepto.

Aquí aparece una intuición decisiva. La realidad puede perder su carácter de evidencia automática. No porque desaparezca, sino porque el arte y la literatura pueden mostrar que lo real no se agota en su utilidad inmediata, y en este sentido, la literatura abre un espacio donde el mundo se vuelve visible de otra manera.

Junto a esta idea aparece otra, más silenciosa. La fidelidad a la experiencia como atención a lo que la vida muestra antes de ser organizada por discursos abstractos. Así, cultura y vida dejan de oponerse y la cultura aparece como una forma de intensificar la vida.

Para Ortega, la obra de arte nace de circunstancias concretas que atraviesa transformándolas, y en ese movimiento revela un sentido que ya estaba allí, aunque todavía no fuera visible.

Ser fiel a uno mismo, en este contexto, no significa encerrarse en la propia identidad. Significa superarse. Incluso abandonar la ilusión de una identidad fija. Don Quijote aparece entonces como una figura límite. Alguien que no acepta la versión más pobre de la realidad. Alguien que insiste en que el mundo contiene algo más de lo que parece.

La crítica de Ortega a Don Quijote es sutil. No lo rechaza. Tampoco lo convierte en un santo laico. Le reprocha buscar el ideal demasiado lejos, en gestas imposibles, y no verlo en la textura de lo inmediato. Don Quijote ve gigantes y no ve la potencia simbólica del molino. Busca la épica y pierde la profundidad secreta de lo cotidiano.

Aquí Ortega se separa tanto del irracionalismo como del racionalismo abstracto. El héroe no es quien huye de la vida ni quien intenta reducirla a fórmulas. El héroe descubre una razón dentro de la vida misma.

La famosa frase orteguiana, yo soy yo y mi circunstancia, adquiere aquí toda su densidad. No es una afirmación psicológica. Es una afirmación ontológica. No existe un yo sin mundo. Tampoco existe un mundo sin alguien que lo habite. La vida humana ocurre en ese cruce.

Por eso Ortega habla de la salvación de las circunstancias sin justificarlas, sin someterse a ellas; tratando de descubrir el sentido que contienen, y que no está en un más allá abstracto, sino en lo más próximo. En lo aparentemente menor. En lo que la mirada acelerada suele dejar atrás.

Hay algo profundamente humano en esta intuición. Cuando todo falla, cuando los grandes proyectos se derrumban, la vida se sostiene en lo mínimo. Un rato junto al fuego. Una conversación sin importancia. Un café. Un pensamiento brillante dicho en voz baja.

La literatura, en este punto, deja de ser entretenimiento para convertirse en una escuela de la mirada. En aquello que nos enseña a ver lo que normalmente no vemos. A suspender la evidencia del mundo. A sospechar que la realidad visible es solo una capa.

La gran lección del Quijote no consiste en abandonar la realidad ni en idealizarla. Consiste en aprender a interrogarla. En sospechar que el mundo visible no agota su propio sentido.

Y acaso en ello radique la función más profunda de la literatura. No en invitarnos a escapar del mundo, sino enseñarnos a verlo como si todavía no estuviera terminado. Como si aún pudiera ser de otro modo.

Don Quijote sigue siendo, más de cuatro siglos después, una pregunta abierta. No sobre la locura. No sobre el heroísmo. Un interrogante sobre algo más incómodo. Sobre la fidelidad a aquello que todavía no existe, pero que, de algún modo, ya sentimos como verdadero.

Rferdia

Let`s be careful out there