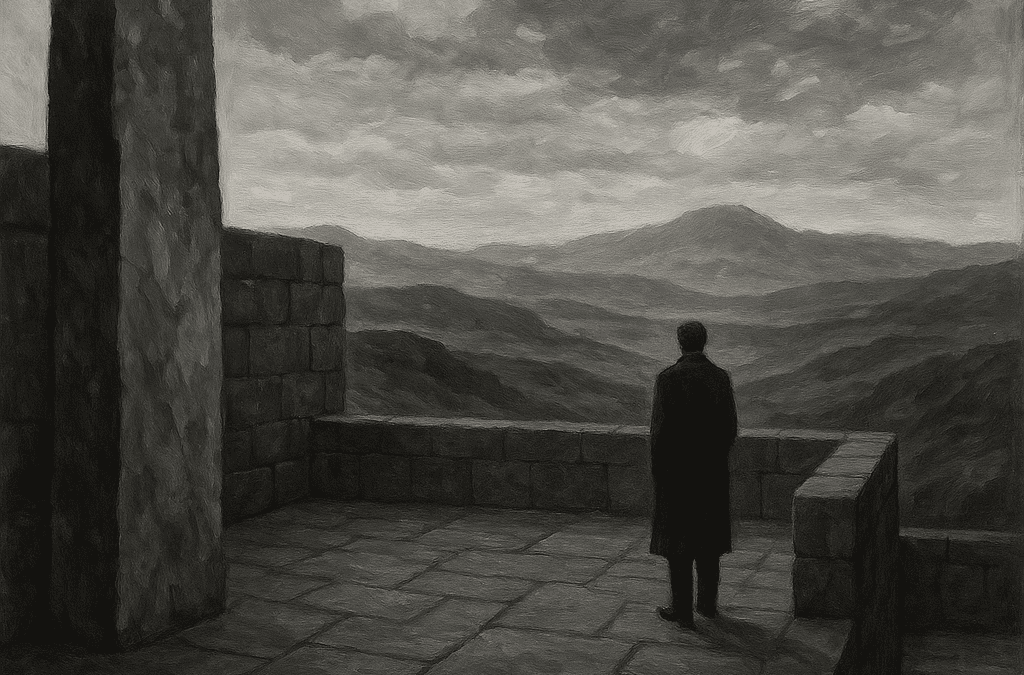

“Repensar qué significa habitar el mundo no es un ejercicio abstracto, sino una exigencia urgente en tiempos de crisis del espacio, de la vivienda y de la tierra misma

Call to action (CTA)

En 1951, en el marco de las Conversaciones de Darmstadt sobre el arte de construir, Martin Heidegger fue invitado a pronunciar una conferencia en torno a la urgencia de levantar viviendas en una Alemania devastada por la guerra. El auditorio esperaba una contribución práctica, algún tipo de criterio filosófico que pudiera orientar la reconstrucción arquitectónica. Sin embargo, Heidegger desplazó la cuestión hacia una interrogación más radical: antes de preguntarnos cómo construir, debemos pensar qué significa habitar. En la conferencia, titulada Bauen Wohnen Denken (Construir, habitar, pensar),^1 el filósofo rastrea el origen del verbo alemán bauen, vinculado al antiguo germánico buan, que significa tanto “construir” como “habitar” y, más hondamente, “ser”. Construir no es, entonces, una actividad instrumental subordinada al habitar, sino ya un modo de prolongarlo y desplegarlo. El hombre construye porque habita, y no al contrario. Lo esencial no es levantar más viviendas, sino comprender de qué manera queremos morar en el mundo.

Habitar, en el pensamiento heideggeriano, no equivale a residir en un espacio cerrado ni a disponer de un techo, sino a guardar y cuidar lo que nos es propio. La esencia del habitar se cifra en el Geviert o cuádruple: tierra, cielo, mortales y divinos. Heidegger lo formula con claridad: “habitar, ser llevado a la paz, quiere decir: permanecer salvando la tierra, recibiendo el cielo, aguardando a los divinos, acompañando a los mortales”.^2 Construir auténticamente significa abrir lugares en los que ese cuádruple pueda desplegarse. La casa, en este sentido, no es un objeto funcional, sino un ámbito de correspondencia ontológica. El auténtico problema de la vivienda no es cuantitativo ni técnico, sino cualitativo y existencial. La pregunta es cómo queremos habitar el mundo, no cuántas casas necesitamos levantar.

Dieciocho años más tarde, en 1969, Heidegger retoma esta reflexión en el breve ensayo El arte y el espacio, escrito en colaboración con Eduardo Chillida. Allí sostiene que la escultura no se limita a ocupar un espacio ya dado, sino que lo abre, lo instaura: “El espacio no es, pues, una caja vacía en la que se insertan las cosas. Es el abrirse de lugares que se articula en la obra de arte”.^3 Chillida, con sus piezas de hierro y hormigón, no introduce formas en un vacío geométrico, sino que crea ámbitos, hace lugar, configura sitios de tránsito, recogimiento y apertura. La obra artística revela que el espacio no es un contenedor neutro, sino un acontecimiento de apertura que acontece en la medida en que la obra instaura lugar. La continuidad con Darmstadt es clara: tanto el arquitecto como el escultor no fabrican objetos en un espacio previo, sino que fundan la condición misma de lo espacial. Habitar y crear arte son, en este sentido, modos complementarios de hacer lugar.

El filósofo australiano Jeff Malpas ha sistematizado esta intuición bajo la noción de topología. En Thinking of Space y en Heidegger’s Topology: Being, Place, World sostiene que lo decisivo en Heidegger no es el espacio entendido geométricamente como extensión homogénea, sino el lugar, el topos en el que la existencia humana se da. Para Malpas, el espacio heideggeriano es siempre espaciamiento originario, apertura de lugares significativos donde el hombre mora: “lo decisivo en Heidegger no es la extensión espacial, sino la estructura del lugar en el que se da el ser”.^4 El ser humano no habita un vacío abstracto, sino una trama de lugares que constituyen la condición de su ser-en-el-mundo. La lectura topológica permite situar en continuidad la conferencia de Darmstadt y el ensayo sobre Chillida: en ambos Heidegger muestra que construir y crear arte no llenan un espacio dado, sino que instauran lugares donde el cuádruple puede desplegarse.

Se dibuja así un arco que une el problema de la vivienda, la reflexión sobre la escultura y la topología filosófica contemporánea. En 1951, Heidegger transforma el debate técnico sobre la reconstrucción en una pregunta ontológica: construir significa cuidar el cuádruple. En 1969, frente a la obra de Chillida, subraya que el arte funda espacio y hace lugar. En la interpretación de Malpas, estas intuiciones se sistematizan: el espacio no es extensión mensurable, sino topología del lugar. Pensar, construir y crear se revelan entonces como gestos complementarios de una misma tarea: custodiar el habitar humano.

La vigencia de esta reflexión es evidente en una época marcada por la urbanización masiva, la homogeneización técnica de los entornos y la virtualización creciente de la experiencia. ¿Habitamos de verdad o simplemente ocupamos espacios? ¿Construimos viviendas o abrimos lugares? La arquitectura funcionalista y los no-lugares globalizados parecen confirmar el riesgo que Heidegger advirtió: el de olvidar que el habitar humano no es cuestión de cantidad ni de eficacia, sino de correspondencia con la tierra, el cielo, los mortales y los divinos. Recuperar la pregunta heideggeriana es reconocer que nuestra forma de morar en el mundo decide el mundo mismo que habitamos.

Darmstadt y el ensayo sobre el arte, leídos con la ayuda de Malpas, nos devuelven a la exigencia originaria: preguntarnos cómo queremos habitar. Esa pregunta no se resuelve con técnicas de construcción ni con planes urbanísticos, aunque estos sean necesarios. Se resuelve en el cuidado del habitar como tal, en la capacidad de abrir lugares donde la verdad del ser pueda acontecer. Construir, habitar, pensar y crear arte no son prácticas separadas, sino expresiones de un mismo gesto: hacer lugar para la existencia.

Notas

- Martin Heidegger, Construir, habitar, pensar, en Conferencias y artículos, trad. Eustaquio Barjau (Barcelona: Serbal, 1994), 123–141.

- Heidegger, Construir, habitar, pensar, 133.

- Martin Heidegger, El arte y el espacio / Die Kunst und der Raum, trad. Jesús Adrián Escudero (Barcelona: Herder, 2009), 43.

- Jeff Malpas, Heidegger’s Topology: Being, Place, World (Cambridge, MA: MIT Press, 2006), 45.

Rferdia

Filósofo de formación, escritor por necesidad y ciclista por amor a la pendiente. Escribo desde una tensión que no cesa de reaparecer: cómo resistir desde la forma, cómo sostener sentido cuando el mundo se fractura. En el corazón de mi trabajo —articulado a través del dispositivo hermenéutico ZIA— habita la idea del deporte como Weltstammräumung: gesto que despeja, cuerpo que restituye, escritura que no huye.

(Neologismo de raíz alemana que alude al acto de desalojar el ruido del mundo para recuperar un espacio originario donde la forma aún tiene sentido.)

Let`s be careful out there