“Everything connects, but nothing holds.”

Don DeLillo, Underworld

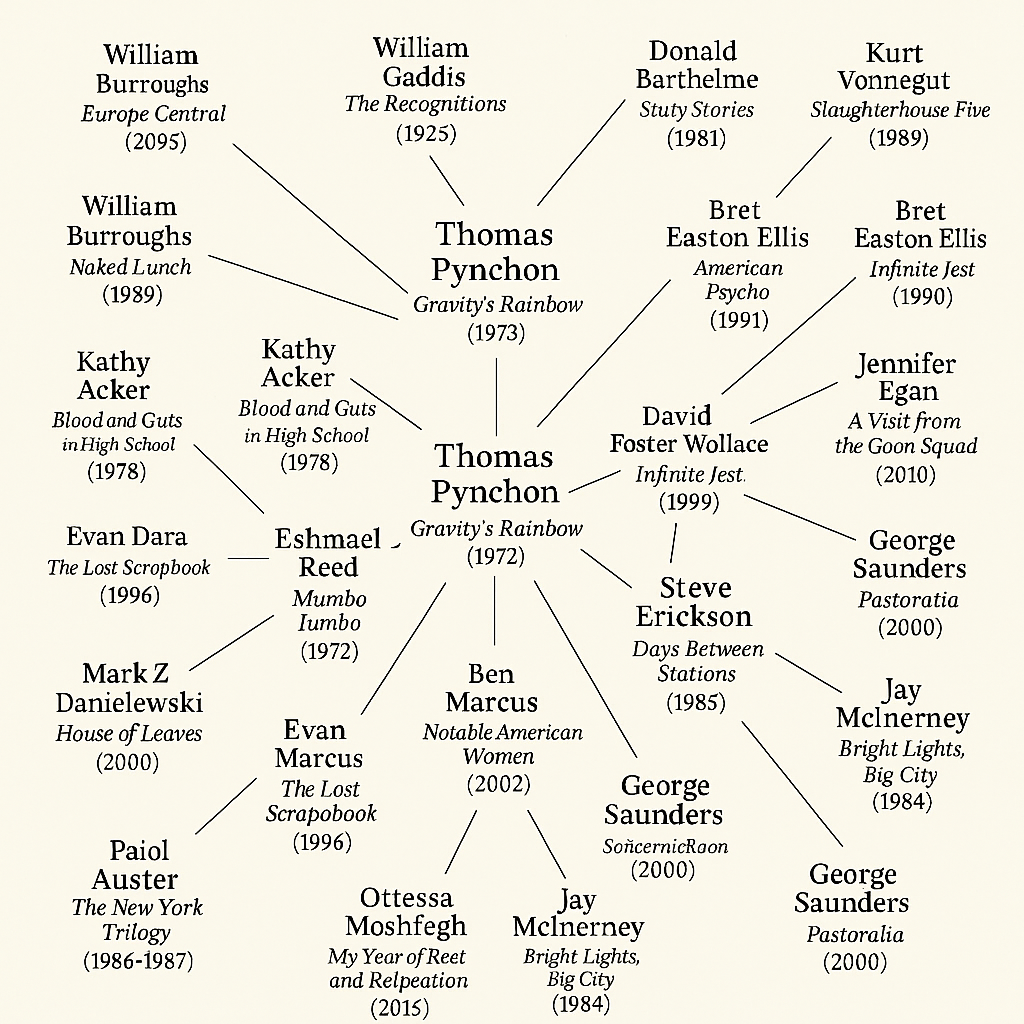

Hablar de postmodernismo literario en Estados Unidos no implica trazar una línea sucesiva de innovaciones narrativas ni una genealogía cerrada de influencias. El mapa que se despliega responde más bien a una lógica rizomática, donde cada autor constituye un nodo en un sistema de ramificaciones múltiples, atravesado por tensiones estéticas, repliegues ideológicos y procedimientos formales que se bifurcan, se solapan o se contradicen. La cartografía que sigue no aspira a clasificar, sino a conectar.

Tampoco pretende jerarquizar ni clausurar. Es, más bien, una topografía del descentramiento. En lugar de raíces, ofrece ramificaciones; en lugar de troncos, enlaces flotantes. Lo que aquí se traza no es una genealogía en sentido estricto, sino un rizoma literario: una red viva de conexiones donde cada autor es nodo y cruce, emisor y receptor de intensidades narrativas.

El punto de partida, o mejor dicho, el núcleo vibrante del diagrama, lo ocupa Thomas Pynchon, no como figura de autoridad sino como vórtice de resonancias. Desde Gravity’s Rainbow, la literatura norteamericana dejó de contarse desde un centro y empezó a orbitar en torno a dispositivos de diseminación, simulacro, ironía y exceso. Pero Pynchon no es ningún origen, sino un umbral, por eso hacia él convergen las escrituras de Gaddis, Coover o Barth, y desde él se irradian formas nuevas que alcanzan a Wallace, Ellis, Moshfegh, Danielewski o Dara.

No hay aquí una cronología ni un canon cerrado. Hay zonas de intensidad, agrupaciones por afinidad formal, por proximidad ética, por repulsión crítica. No se trata de decir quién fue más influyente, sino de quién interfirió en qué línea de fuerza narrativa, qué libro quebró qué sintaxis, qué voz desordenó qué herencia.

El rizoma pretende ser un mapa activo para el lector contemporáneo. Un lector que, en tiempos de hiperaceleración y ruido, busca todavía en la literatura no tanto respuestas como formas inteligentes de desorientación. Este mapa es para él. No están todos los que son, me he limitado a los que he leído.

Rizoma postmoderno norteamericano / Quién es quién

El primer gran tallo de esta red lo forma William Gaddis, autor de The Recognitions (1955), novela monumental que prefigura todos los excesos y ambiciones del canon postmoderno. Su estilo denso, la estructura polifónica, la ausencia de guía narrativa confiable y el gusto por la digresión enciclopédica inauguran un tipo de novela en la que el saber, el fraude y el vacío sagrado son inseparables. En JR (1975), su sátira del capitalismo especulativo anticipa tanto la desmaterialización financiera como la disolución del lenguaje administrativo en un ruido caótico de transacciones verbales.

Cerca de Gaddis, pero más juguetón en sus inflexiones, se sitúa John Barth, quien en The Sot-Weed Factor (1960) y Lost in the Funhouse (1968) sistematizó la metaficción como una estética autoconsciente del agotamiento. En él, el relato es siempre el comentario de sí mismo: no hay historia que no se sepa historia, ni personaje que no se perciba como figura. Su “literatura del agotamiento” no es una renuncia sino una reinvención por vía de la parodia, el pastiche y la hipercodificación intertextual.

De ese mismo filamento procede Robert Coover, cuyas Pricksongs and Descants (1969) funcionan como ejercicios de dislocación mitológica y formal. En él, los cuentos infantiles, los rituales religiosos y los tropos del western son reescritos como experimentos de lenguaje. Su novela The Public Burning (1977) transforma la ejecución de los Rosenberg en un teatro grotesco donde Nixon es personaje narrador. Coover representa la puesta en escena de lo político como carnaval, lo sagrado como simulacro, y lo narrativo como ruina lúcida.

Pero, si hay un nombre que condensa el aura secreta del postmodernismo norteamericano, ése es Thomas Pynchon. Desde V. (1963) hasta Against the Day (2006), su obra se despliega como una cartografía paranoica del siglo XX. En Gravity’s Rainbow (1973), acaso la novela cumbre del periodo, el lenguaje es un sistema enloquecido de conexiones imposibles, donde la Segunda Guerra Mundial, la termodinámica, la sexualidad y la entropía convergen en una orgía de signos. Pynchon no describe la historia: la dispersa, la acelera, la convierte en circuito cerrado de información, deseo y violencia.

El otro gran centro de gravedad, más frío, más espectral, pero no menos riguroso, lo constituye Don DeLillo. Si Pynchon es la energía paranoica, DeLillo es el silencio tecnológico. En White Noise (1985), el simulacro mediático sustituye a la experiencia, y la muerte se convierte en publicidad. En Libra (1988), la historia es conspiración reescrita, y en Underworld (1997), Estados Unidos aparece como archivo simbólico de sí mismo, donde el béisbol, la Guerra Fría y los residuos radiactivos se ensamblan como signos equivalentes. Su prosa es contenida, aforística, cargada de una tristeza helada que es ya poshumanismo.

Una figura paralela, más marginal y más intensa, es la de William H. Gass, autor de Omensetter’s Luck (1966) y The Tunnel (1995), novela de una densidad casi patológica, donde la digresión filosófica, el lenguaje barroco y el rencor epistolar convergen en un discurso sobre la negación de sentido, el Holocausto y la farsa académica. Gass es un orfebre del lenguaje que convierte cada oración en una cámara de resonancia.

Donald Barthelme, por su parte, representa una derivación más lúdica pero no menos crítica: Sixty Stories (1981) es una colección donde la miniatura, el collage y el humor absurdo funcionan como respuesta estética a la saturación semiótica del mundo contemporáneo. Barthelme introduce el arte pop en la literatura, pero sin ceder a la banalidad. La fragmentación en él no es vacuidad sino método de extrañamiento.

Desde otra vertiente, más política y más performativa, Ishmael Reed subvierte el canon blanco del postmodernismo con obras como Mumbo Jumbo (1972), donde el vudú, la sátira racial y la historiografía herética se conjugan en un arte narrativo que cruza oralidad, collage y novela negra. Su obra plantea que toda historia oficial es una operación de blanqueamiento simbólico.

En la frontera del cambio de siglo, David Foster Wallace reformula el legado postmoderno con ambición moral. En Infinite Jest (1996), la sátira del entretenimiento total y la adicción a la ironía alcanza niveles de hipertrofia narrativa: mil páginas, notas al pie, estructuras no lineales, jerga técnica, catarsis fallida. Wallace intenta lo imposible: una ética dentro del simulacro, una literatura del consuelo sin candidez.

Del lado más sombrío del desencanto generacional aparece Bret Easton Ellis, cuyas novelas como Less Than Zero (1985) y American Psycho (1991) exponen con bisturí la esterilidad afectiva del capitalismo tardío. Su estilo glacial, su indiferencia estructural y su horror sin énfasis lo convierten en un testigo incómodo de la posmodernidad como vacío cultivado. En Glamourama (1998), el terrorismo de marca y la celebridad plástica son apenas el reverso estético del nihilismo operativo.

En paralelo, aunque desde una sensibilidad distinta, Mark Z. Danielewski lleva la hipertextualidad a su paroxismo en House of Leaves (2000), novela en espiral que simula un archivo académico, una crónica familiar y un experimento tipográfico. La página se convierte en campo de batalla visual, y la lectura en una arqueología del miedo.

Ya en el siglo XXI, Evan Dara representa el extremo experimental del legado postmoderno. En The Lost Scrapbook (1996), Easy Chain (2007) o Permanent Earthquake (2021), la novela se convierte en flujo de voces, montaje de monólogos, disolución de identidades. Dara no da concesiones: su literatura es forma pura de interrogación.

Junto a él, Ben Marcus explora las ruinas del lenguaje desde una ciencia ficción afectiva y sintáctica. The Age of Wire and String (1995) parece escrita desde un mundo donde el lenguaje ya no significa, sino que se comporta: como un cuerpo, como una red, como un trauma.

Y al otro lado de esa constelación reciente, Ottessa Moshfegh lleva el legado de la ironía existencial y la autoconciencia postmoderna a un minimalismo disonante, a veces grotesco. My Year of Rest and Relaxation (2018) no narra una historia, sino una suspensión del sentido narrativo, una especie de suicidio aplazado por vía farmacológica. Su literatura es la de una apatía radical que ya no se disfraza de cinismo.

Por último, William T. Vollmann se alza como una figura inasimilable pero profundamente postmoderna en su hibridación extrema de géneros, su desmesura estructural y su impulso ético. En Europe Central (2005), la historia del siglo XX es narrada como coro de voces entre el horror y la redención. Vollmann no teme el exceso, porque sabe que en la acumulación también hay verdad. Su obra entera es una refutación encarnada del minimalismo moral y estilístico.

Gefion · Jakob Bro · Thomas Morgan · Jon Christensen

Rizoma postmoderno norteamericano (II) / Los satélites excéntricos

En los bordes del núcleo postmoderno se despliegan autores cuya obra no responde estrictamente a los criterios estructurales del canon, pero cuya singularidad formal, ambición estética o compromiso con el descentramiento simbólico los vincula de manera esencial al sistema rizomático de la literatura postmoderna. Su carácter periférico no denota inferioridad sino multiplicación de ejes.

Uno de los más influyentes, aunque a menudo subestimado en las taxonomías críticas, es Douglas Coupland, cuya novela Generation X (1991) dio nombre a una sensibilidad generacional caracterizada por la desafección, la fragmentación comunicativa y la estetización del fracaso. Su prosa está tejida de microhistorias, entradas enciclopédicas ficticias y gráficos culturales. Coupland representa el instante en que la ironía postmoderna se vuelve naturalizada, domesticada por el lenguaje de la publicidad y la semiótica pop.

Desde una dirección opuesta, pero con igual potencia disruptiva, Kathy Acker despliega una escritura que subvierte el género, el cuerpo y la autoría. Blood and Guts in High School (1978) es una obra radicalmente intertextual, escrita desde la rabia y la vulnerabilidad, donde la pornografía, la autobiografía ficcionalizada y el pastiche de clásicos (como El extranjero) componen un discurso de violencia formal. Su escritura es un combate a cuchillo contra el logos masculino que estructura la tradición.

Steve Erickson, en cambio, es un visionario de la distorsión temporal. Obras como Days Between Stations (1985) o Arc d’X (1993) se sitúan en una zona de inestabilidad narrativa donde los sueños, los ciclos históricos y la memoria amorosa colapsan unos sobre otros. Si Pynchon es el ingeniero paranoico de la historia, Erickson es su médium. La historia no se explica: se recuerda de forma alterada, como un mal viaje.

Richard Powers, cuya obra es más celebrada en círculos académicos que literarios, ha ofrecido algunas de las novelas más complejas y ambiciosas de las últimas décadas. En The Gold Bug Variations (1991), vincula el ADN, la música de Bach y el lenguaje informático en una meditación sobre la codificación de la vida. Powers es un realista del exceso: allí donde la novela clásica reducía, él amplifica hasta que los sistemas narrativos se colapsan en sus propias estructuras.

Más sutil y más afilado, George Saunders practica una forma de minimalismo especulativo, especialmente visible en colecciones como Pastoralia (2000) o Tenth of December (2013), donde el humor absurdo, la distopía leve y el lenguaje empresarial se fusionan en relatos de ternura suspendida. Saunders no es postmoderno por su estructura, sino por la desrealización ética del mundo que narra. La vida se ha vuelto protocolo; el afecto, trámite burocrático.

Paul Auster, a menudo discutido por su popularidad editorial, merece sin embargo un lugar específico en este rizoma por The New York Trilogy (1985–1987), donde el policial se disuelve en juego metafísico, y la identidad del detective, figura racional por excelencia, se evapora en el espejo de los signos. Auster hereda de Borges la concepción de la trama como laberinto lógico y del azar como dios menor de la ficción urbana.

En el extremo de la ficción experimental surge Ben Marcus, cuya obra se sitúa entre la glaciación sintáctica y la abstracción alegórica. En Notable American Women (2002), la familia, el lenguaje y la pedagogía se convierten en dispositivos violentos. Marcus descompone la frase hasta convertirla en objeto escultórico: el lector no avanza, diseca. Su literatura interroga no lo que se cuenta, sino cómo puede contarse algo cuando el lenguaje mismo ha colapsado.

Una figura más reciente, pero cada vez más relevante, es Joshua Cohen, especialmente con Book of Numbers (2015), novela donde la figura del escritor fantasma, el algoritmo, la autoficción y la historia judía convergen en una sátira épica del siglo XXI. Cohen es la intersección entre el hipertexto digital y la literatura de la memoria: escribe como si ya estuviera siendo transcrito por una inteligencia artificial obsesionada con la tradición hebrea y el consumo contemporáneo.

En este segundo círculo del rizoma postmoderno, se incluyen las voces que han prolongado o mutado la herencia canónica. Se trata de escritores que, sin reproducir mecánicamente los procedimientos formales de sus predecesores, han expandido el lenguaje, las estructuras o los horizontes temáticos del proyecto literario norteamericano desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Así, Ben Lerner, poeta devenido novelista, ha traído al campo narrativo una conciencia crítica de la representación que recuerda al David Foster Wallace más lírico. En novelas como Leaving the Atocha Station o 10:04, el yo no se afirma, sino que se interroga a sí mismo en constante tensión entre experiencia, lenguaje y artificio. Lerner juega con la autoficción no para reafirmar una identidad, sino para exponer la fragilidad performativa de todo relato. Su estilo, ensayístico, autorreflexivo, por momentos clínico, convierte la novela en una cámara de ecos contemporánea donde el tiempo se pliega y la ironía se convierte en forma de piedad.

Del mismo modo, Carmen Maria Machado ha irrumpido en el panorama estadounidense con una voz tan singular como híbrida. Su colección de cuentos Her Body and Other Parties desmonta los géneros, horror, ciencia ficción, literatura queer, cuento gótico, para reescribir desde lo fantástico las estructuras del deseo, la violencia y la memoria corporal. En In the Dream House, la autoficción se vuelve formalmente experimental: capítulos breves, tonos mutantes, una enciclopedia del trauma. Machado escribe desde el filo de la tradición y lo hace cortante, sin renunciar al lirismo, con una prosa aguda, simbólica, a veces barroca. Es una de las grandes renovadoras del cuento estadounidense del siglo XXI.

Y como no mencionar a Colson Whitehead, ganador del Pulitzer por dos novelas consecutivas, que ha consolidado una obra que alterna la sátira posmoderna con la reescritura crítica del pasado racial estadounidense. En The Intuitionist, Sag Harbor o Zone One, se vale de recursos de la ciencia ficción, el noir o el género zombi para comentar el presente. Pero es en The Underground Railroad y The Nickel Boys donde su escritura alcanza una profundidad moral sin sacrificar la sofisticación estructural. Whitehead no es un cronista del sufrimiento, sino un estilista de la memoria histórica: su prosa oscila entre la frialdad quirúrgica y la plasticidad narrativa, forjando una obra profundamente ética, lúcida y literaria.

En una frecuencia distinta, Jennifer Egan construye en A Visit from the Goon Squad (2010) una red de relatos que oscila entre la novela fragmentaria y el archivo afectivo. Su uso de la presentación PowerPoint como capítulo narrativo marca un punto de inflexión en la visualidad literaria. Egan representa una versión estilizada de la posmodernidad: su fragmentación no es caótica, sino coreografiada. Su nostalgia no es romántica, sino tecnológica.

La periferia más porosa de este rizoma la ocupan autores como Rick Moody, T.C. Boyle, Lydia Davis o Don Carpenter, quienes han explorado, desde distintos registros, las posibilidades narrativas del fragmento, la elipsis, la voz excéntrica y la estética del exceso o del mínimo. Cada uno funciona como una antena: capta una frecuencia, la traduce en forma, y la inserta en el tejido mayor de una literatura que, pese a su apariencia dispersa, comparte una conciencia radical de que el mundo ya no se cuenta, sino que se monta.

Bibliografía de alguna de las obras citadas con traducción al español

William Gaddis

– Los reconocimientos, Sexto Piso

– JR, Sexto Piso

John Barth

– El plantador de tabaco, Alianza Editorial

– Perdido en la casa encantada, Alianza Editorial

Robert Coover

– La quema pública, Sexto Piso

Thomas Pynchon

– V., Tusquets

– El arco iris de gravedad, Tusquets

– Al límite del día, Tusquets

Don DeLillo

– Ruido de fondo, Seix Barral

– Libra, Seix Barral

– Submundo, Seix Barral

William H. Gass

– El túnel, La Fuga

Donald Barthelme

– Sesenta historias, Anagrama

Ishmael Reed

– Mumbo Jumbo, Ediciones B / Círculo de Lectores

David Foster Wallace

– La broma infinita, Pálido Fuego

Bret Easton Ellis

– Menos que cero, Debolsillo

– American Psycho, Debolsillo

– Glamourama, Debolsillo

Mark Z. Danielewski

– La casa de hojas, Alpha Decay

Evan Dara

– El cuaderno perdido, Pálido Fuego

– La cadena fácil, Pálido Fuego

Ben Marcus

– La edad del alambre y la cuerda, Pálido Fuego

Ottessa Moshfegh

– Mi año de descanso y relajación, Alfaguara

William T. Vollmann

– Europa Central, Literatura Random House

Douglas Coupland

– Generación X, Debolsillo

Kathy Acker

– Sangre y vísceras en el instituto, Alpha Decay

Steve Erickson

– Días entre estaciones, Sexto Piso

Richard Powers

– Las variaciones de Gold Bug, Seix Barral

George Saunders

– Pastoralia, Seix Barral

– Diez de diciembre, Seix Barral

Paul Auster

– La trilogía de Nueva York, Anagrama

Jennifer Egan

– El tiempo es un canalla, Editorial Minúscula

Ben Lerner

– 10:04

Traducción de Cruz Rodríguez Juiz

Editorial: Literatura Random House, 2016

Carmen Maria Machado

– En la casa de los sueños (In the Dream House)

Editorial: Anagrama, 2021

Colson Whitehead

–Los chicos de la Nickel (The Nickel Boys)

Editorial: Literatura Random House, 2020

ZIA · Zona Imaginal Autónoma

ramonacrobata · 2025

Let’s be careful out there