Nada envejece tan pronto como un libro de historia. El historiador está condenado a ser un estudiante perpetuo.

Menendez Pelayo

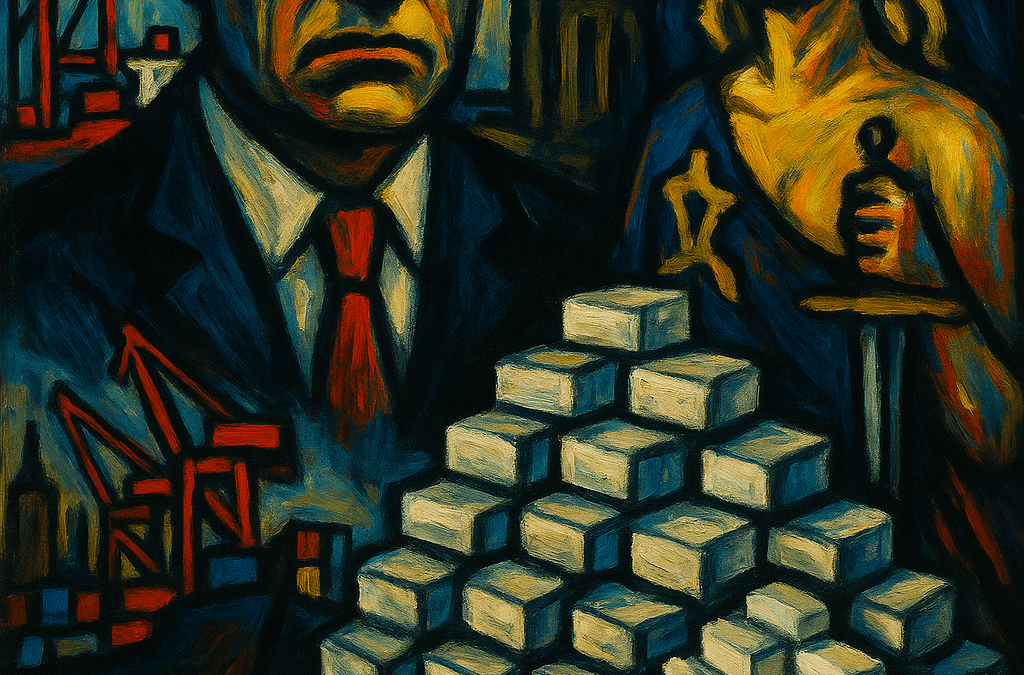

En febrero de 2021, en el puerto de Hamburgo, los agentes de aduanas abrieron un contenedor procedente de Paraguay y encontraron dieciséis toneladas de cocaína. Era el mayor alijo descubierto en Europa, con un valor superior a los tres mil millones de euros. Podría haberse considerado un episodio extraordinario, una rareza estadística en un comercio mundial de millones de contenedores. Sin embargo, los años siguientes confirmaron que aquello no fue un accidente, sino el anuncio de una transformación estructural: Alemania, que había hecho de su potencia logística un emblema de prosperidad, se había convertido en uno de los epicentros del narcotráfico europeo.

Las cifras hablan con crudeza. En 2019, Hamburgo incautó 9,5 toneladas de cocaína; en 2023, treinta y cuatro. El país en su conjunto pasó de veinte toneladas confiscadas en 2022 a cuarenta y tres en 2023. Y la propia policía federal admite que por cada kilo interceptado, nueve llegan a destino. De modo que, mientras las estadísticas celebran récords de incautaciones, lo que de verdad revelan es que cerca de cuatrocientas toneladas de cocaína se distribuyeron con éxito por Europa desde suelo alemán.

El mecanismo de esta infiltración es conocido: aprovechar las fortalezas de un país contra sí mismo. Alemania ofrece puertos mastodónticos, una red de autopistas, ferrocarriles y ríos que conectan con toda Europa, y un mercado de consumo robusto. Lo que ayer era una ventaja competitiva es hoy la autopista del narcotráfico. El resultado humano es visible: en 2023 se registraron en Alemania más de 346.000 delitos relacionados con drogas y más de 2.200 muertes asociadas al consumo, con un incremento notable de casos vinculados a la cocaína.

Lo sorprendente no es que el crimen organizado haya sabido aprovechar esas condiciones, sino que el Estado alemán, y por extensión, la Unión Europea, haya reaccionado con una mezcla de ceguera y pasividad. Durante los años de Angela Merkel, la política de “déficit cero” fue exhibida como una virtud inapelable. Alemania redujo su deuda, encadenó superávits y proyectó una imagen de rigor fiscal. Pero el coste fue la atrofia de las capacidades públicas en seguridad, inteligencia y cooperación transnacional. Mientras los presupuestos sociales crecían y el ejército languidecía sin equipos básicos, el narcotráfico multiplicaba su escala con apenas resistencia. El dogma fiscal ocupaba el centro de la política; la infiltración del crimen organizado, sus márgenes.

Lo mismo cabe decir del terreno digital. Alemania albergó en sus servidores el mayor mercado ilegal del mundo, Hydra Market, hasta su desmantelamiento en 2022. Solo en 2020, sus ventas superaron los 1.200 millones de euros. Allí se ofrecían drogas con fotografías, descripciones detalladas y sistemas de puntuación de clientes. Una “Amazon de la droga” operando en suelo europeo, amparada en la infraestructura digital y en la sacrosanta protección de la privacidad de datos. El colapso de las categorías tradicionales es evidente: lo que fue diseñado como garantía para empresas legítimas sirvió como blindaje para mercados criminales de escala global.

El fenómeno se completa con la dimensión mafiosa. La ‘Ndrangheta calabresa, discreta y persistente, ha colonizado territorios de la Alemania rica, infiltrando negocios de restauración, construcción e inmobiliario. En 2023, la operación Eureka reveló la magnitud de esas redes, mientras casos de corrupción alcanzaban a fiscales y policías alemanes. La corrupción ya no se limita a maletines escondidos: se filtran datos sensibles, se entorpecen investigaciones, se normaliza la penetración del crimen en las instituciones.

Hasta aquí, la cocaína. Pero conviene ir más allá. ¿No vemos mecanismos similares en otros ámbitos que la opinión pública considera legítimos? Pensemos en la pandemia y en el tráfico de vacunas. La urgencia sanitaria permitió negociaciones opacas, contratos ocultos al escrutinio parlamentario y comunicaciones directas entre la presidencia de la Comisión Europea y las farmacéuticas. Lo excepcional justificó lo inaceptable: la transparencia fue sacrificada en nombre de la rapidez. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un contenedor manipulado en Hamburgo y un contrato de miles de millones tachado de negro antes de ser mostrado al Parlamento? En ambos casos el ciudadano es mero espectador de operaciones que afectan a su salud y a sus derechos, sin posibilidad de exigir responsabilidad a los responsables políticos.

La guerra en Ucrania ofrece otro capítulo de la misma lógica. Los presupuestos de defensa se multiplican, los contratos armamentísticos fluyen con discreción, los consorcios privados aseguran beneficios gigantescos bajo la coartada de la solidaridad con Kiev. Zelenski, un vendepatrias convertido en símbolo mediático de la resistencia, opera también como intermediario de un negocio donde los contratos suculentos se firman con la misma opacidad que los acuerdos de vacunas. De nuevo, el mecanismo es idéntico: el interés público se invoca como pantalla, mientras el lucro privado marca el compás.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué clase de Europa se configura cuando la droga, las vacunas y las armas se gestionan con la misma lógica de opacidad, captura corporativa y erosión del control democrático? No se trata de equiparar fenómenos dispares, la cocaína y las vacunas no tienen la misma naturaleza, sino de advertir la coincidencia en los mecanismos que los gobiernan. Y de preguntarse si esas prácticas son episodios aislados o la expresión de una mutación más profunda en la política europea.

Alemania es el espejo en el que podemos ver esta transformación con claridad. Lo que allí ocurre con la cocaína, un Estado fuerte colonizado desde dentro por redes criminales, ilumina lo que ocurre en Bruselas con las vacunas o en Kiev con las armas: la sustitución progresiva del interés público por el lucro privado, administrado en espacios de opacidad. La droga no es más que la metáfora más cruda de un proceso que abarca al continente entero.

Europa nació con la falsa promesa de ser una comunidad de derecho. Hoy corre el riesgo de ser recordada como un territorio donde la legalidad se convierte en fachada y la opacidad en norma. Y la verdadera amenaza no es la cocaína que atraviesa Hamburgo, ni el contrato encriptado de Bruselas, ni el tanque financiado a precio de oro en Kiev, sino la costumbre de aceptar todo ello como si fuera inevitable.

Rferdia

Let`s be careful out there