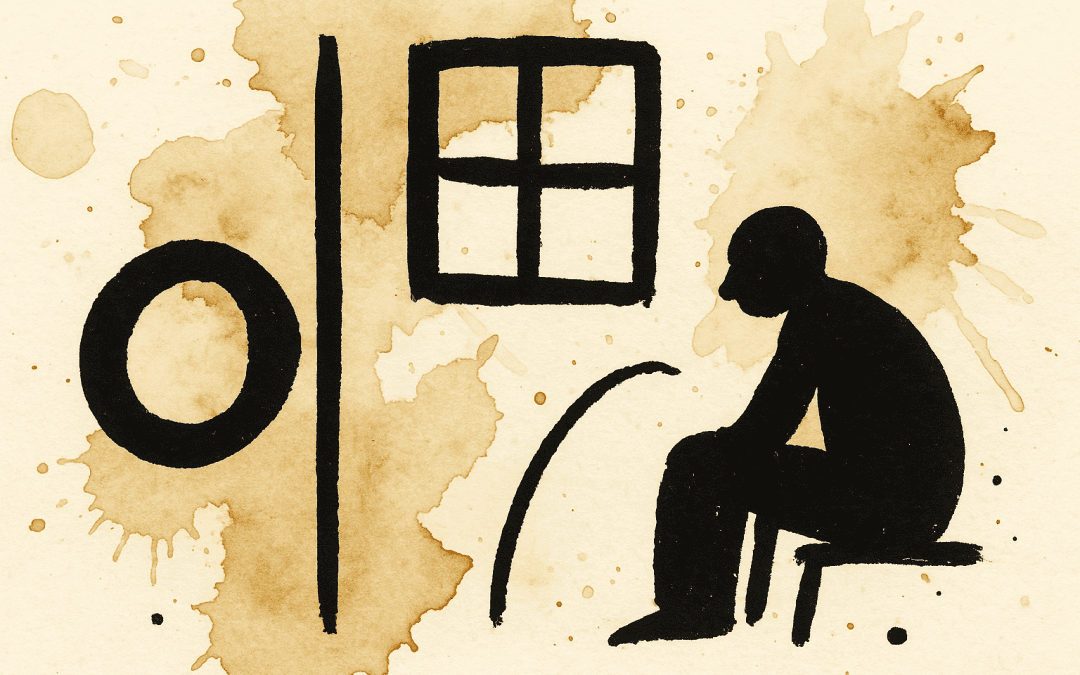

Amó y vio, quiso que escribieran en su tumba. No hay mejor epitafio. En esos dos verbos se condensa toda una ética, toda una estética, toda una vida. Peter Altenberg no quiso convencer a nadie. No quería tener razón. No buscaba el aplauso. Quería mirar, escuchar, estar. Y en ese estar, nos dejó una de las escrituras más honestas, más desnudas y más esenciales de la literatura moderna. A su manera, fue un revolucionario. Pero sin proclamas. Su única bandera era una mesa de café, un diario abierto, una pluma a mano. Y el mundo, al otro lado del cristal, sucediendo.

Hay escritores que han hecho de la discontinuidad su morada, del fragmento su unidad de sentido, de la vida sin argumento su poética. Pero pocos, acaso ninguno, lo han llevado tan lejos como Peter Altenberg. Bajo ese nombre, ya no seudónimo, sino forma de existencia, Richard Engländer se disolvió voluntariamente en un estilo de vida y de escritura que desobedece cualquier clasificación genérica, escapa a toda cronología estable y rompe con la concepción burguesa de la identidad. Su obra, formada por breves anotaciones, textos que aparentan ser menores, y recopilaciones de lo efímero, constituye uno de los logros más secretos y radicales de la literatura centroeuropea del siglo XX.

Altenberg no inventa un personaje. Se convierte en él. No hay distancia irónica ni estrategia teatral en el uso de su nombre literario. La elección de «Peter Altenberg» no responde a una estrategia de estilo ni a una decisión editorial, sino a la fundación de una manera de habitar el mundo. En la Viena de fin-de-siècle, en la ciudad de Freud y de Loos, del Griensteidl y del Central, de los funerales imperiales y las vanguardias incipientes, Altenberg encarna al escritor sin andamiaje, al flâneur sin abrigo, al poeta que ha dejado atrás la noción de obra. No lo hace desde la altivez del dandi, sino desde la entrega humilde de quien renuncia a construir una vida para poder registrar, sin interferencias, el temblor del mundo.

Sus textos, reunidos en volúmenes que no llegan a ser libros en el sentido tradicional (Wie ich es sehe, Was der Tag mir zutragt, Vita ipsa), esquivan cualquier idea de plan literario. Altenberg no escribe con voluntad de permanecer, ni por ambición, ni siquiera como necesidad expresiva entendida en clave romántica. Escribe porque hay algo que ver, algo que anotar, algo que escuchar. La escritura se despliega como una extensión de su estar en el mundo. Una atención radical a lo inadvertido, a lo que cae de la vida sin aviso ni estatus. Un gesto, una sombra, una niña que cruza la calle, un perfume leve.

Su estilo desconcierta por su ausencia de estilo aparente, como señaló con sorpresa Hofmannsthal. Todo en Altenberg parece espontáneo, sin arquitectura. Pero esa es solo la superficie. En realidad hay una decisión profunda: apartarse de toda construcción. El fragmento no es el resultado de la pereza ni una concesión al simbolismo de moda. Es un modo preciso de fidelidad a lo real. La vida no ofrece argumentos. Por tanto, tampoco los tendrá la escritura. El alma no se desarrolla en novelas, sino en breves estallidos, en irrupciones fugaces, en frases que nos alcanzan sin previo aviso.

Uno de sus fragmentos más conocidos lo expresa con claridad:

Tienes tus preocupaciones, sea esta, sea aquella… ¡al café! Por algún motivo, por muy comprensible que sea, ella no puede venir a verte… ¡al café! Tienes las botas destrozadas… ¡al café! […] Odias y desprecias a los seres humanos y, sin embargo, no puedes prescindir de ellos… ¡al café!

La prosa de Altenberg recuerda a veces el haiku japonés, sin su diseño. O a los moralistas franceses, sin su juicio. Quizá se acerque más a la forma de un telegrama emocional. Notas al margen de un diario que no existe. Escribe en los manteles del café, en la contraportada de un periódico, en la espalda de un sobre. Cada pieza suya vibra con la consciencia de que nada dura, pero todo puede alcanzar sentido.

En un tiempo en el que la autobiografía se ha convertido en industria, leer a Altenberg actúa como una forma de desintoxicación. Su yo no se presenta como unidad, ni como historia. No hay narración de una vida. Solo hay grietas, pequeños desplazamientos, registros sin continuidad. El sujeto es una superficie porosa, atravesada por lo que llega desde fuera: un titular, una frase entre mesas, un aroma apenas perceptible. Todo eso termina siendo más él que él mismo.

«Crónica de sucesos» representa con nitidez esta forma de escribir. Una noticia banal se transforma en núcleo de una experiencia interior. La joven desaparecida se convierte en una presencia central. No es solo una invención imaginada. Es una figura que reordena el sentido. La necesidad de saber más sobre ella se transforma en un intento de sostener algo que huye. En uno de los pasajes más citados del texto, leemos:

¡Creer es casi ser! ¡Cuando creo en ti, existes!

Todo esto ocurre sin afectación. No hay solemnidad. No hay adorno. Altenberg no tiene un estilo como Mann o Musil. Tiene un tono. Es leve, exacto, melancólico. Un tono que no se parece a ningún otro. Claudio Magris lo ha descrito con acierto: hoy su figura de cartón piedra da la bienvenida en el Café Central. Última ironía. Pero Altenberg no se ofendería. Entendía que la imagen sustituye a la vida.

El café no fue solo su refugio. Fue su hogar, su escritorio, su teatro, su diario. Allí estaba cada día. Allí observaba. Allí escuchaba. Allí vivía. Y si quedaba tiempo, escribía. Esa prioridad del estar sobre el hacer es una enseñanza difícil de aceptar en un mundo entregado a la producción.

Schnitzler lo descubrió. Kraus lo defendió. Loos le diseñó la tumba. Pero ninguno de ellos lo inventó. Altenberg no es creación de nadie. Es un modo de existencia en el que la escritura ha dejado de ser propósito para convertirse en respiración.

En una época saturada de discurso, leer a Altenberg libera. Enseña que escribir también es no decir. Que el mundo se puede mirar sin nombrarlo. Que se puede anotar sin ordenar. Que se puede ser poeta sin buscar poema. Que se puede desaparecer sin desaparecer.

No tuvo escuela. No buscó seguidores. Pero dejó una huella secreta. Se percibe en Walser, en Pessoa, en Michaux. Se adivina en Sebald o en Quignard. Altenberg es una figura menor, pero necesaria. Uno de esos escritores que hacen que la literatura vuelva a parecer lo que alguna vez fue: una forma de mirar.

Intermezzo. La planta extraña

En una Viena ornamentada por el falso esplendor de los bouqués de Makart, donde el decorativismo escondía el vacío de un imperio fatigado, Peter Altenberg no parecía tanto un escritor como una anomalía botánica. Una planta extraña, exótica, que florece contra todo pronóstico en el interior de un invernadero en ruinas. Pero solo un terreno como el vienés, contradictorio, frágil, en plena combustión de formas, podía dar lugar a semejante criatura.

Fue Alfred Polgar quien, con puntería casi cruel, lo resumió con lucidez. Vivió como si todo fuera fantasía y escribió como si todo fuera verdad. La vida y la obra de Altenberg no se oponen, sino que se funden en una forma única de atención, donde el arte no se elabora: se deja pasar. Como escribió él mismo: «La vida me trae todo. No debo hacer más que no falsar ese aporte».

En sus esbozos mínimos, historias de niñas, de flirteos, de silencios, Altenberg muestra que el detalle no es accesorio. En él, lo anecdótico se convierte en forma. Es el poeta de lo fugaz, pero también del desgarro que no se dice. Bajo esa aparente levedad, bajo el trazo Jugendstil de las primeras piezas, se adivina un hombre atrapado en su infancia, incapaz de volver del todo, condenado a recordar como única forma de estar. Cada fragmento es un intento de detener la pérdida, una forma digna de fracasar.

Egon Friedell lo vio con claridad. Altenberg fue el verdadero cartógrafo del alma vienesa. No lo hizo mediante sistemas ni novelas. Lo logró con chispazos, con fragmentos. Ahí aparecía el mundo tal como es. Así lo ven los niños. Así lo ven los poetas verdaderos.

Epílogo. Sobre la huella estilística de Altenberg

La sombra de Peter Altenberg, aunque tenue, ha dejado marcas profundas en una estirpe de escritores que entendieron que escribir es una forma de ausentarse con precisión. Su forma breve, su atención a lo menor, su disolución del yo sin dramatismo han tenido descendencia. En Robert Walser, por ejemplo, encontramos la misma pulsión de observar desde el margen, la misma ligereza radical, el mismo rechazo del argumento. En Pessoa, y más aún en sus fragmentos del Libro del desasosiego, resuenan las mismas voces interiores que no terminan nunca de consolidarse en sujeto. En Michaux, en los textos más disueltos de Handke, en las anotaciones sin trama de Elias Canetti o en las prosas mínimas de Thomas Bernhard, vibra algo de esa respiración sincopada, apenas audible, que Altenberg cultivó desde su mesa del Café Central. Incluso la literatura contemporánea, en ciertos diarios fragmentarios o escrituras híbridas, piénsese en W.G. Sebald o en las prosas de Quignard, no queda ajena a este gesto fundador de una escritura sin pretensión de durar, pero que permanece.

Nota bibliográfica

En español pueden encontrarse algunas selecciones de la obra de Peter Altenberg, aunque de forma fragmentaria. Destacan:

- La cámara clara del alma (traducción y selección de Pilar Adón, Editorial Periférica, 2009), que reúne una muestra significativa de su estilo y sensibilidad.

- Impresiones (traducción de Fernando González Viñas, Editorial Gallo Nero, 2023), con textos escogidos de Wie ich es sehe.

- Páginas escogidas (traducción y notas de Adan Kovacsics, prólogo de Antoni Martí Monterde, H&O Editores, 2022), la antología más completa publicada en castellano hasta la fecha, que ofrece una cuidada selección y un contexto crítico de primer nivel.

- Además, ciertos fragmentos y crónicas aparecen dispersos en antologías sobre Viena fin-de-siècle o en estudios sobre Karl Kraus, Adolf Loos o Stefan Zweig.

Es recomendable acercarse a estas ediciones con el espíritu de quien hojea un cuaderno ajeno, sin esperar desarrollo ni conclusiones, tan solo anotaciones vivas, tal como las dejó escritas el autor.

Rferdia

Let`s be careful out there