Sobre el ensayo como forma resistente de pensamiento

Hay épocas en que escribir un ensayo resulta un acto más lúcido que necesario. Épocas en que los dogmas no se imponen por la fuerza sino por la decoración; en que la razón es sustituida por la escenografía, y el discurso público se convierte en una coreografía de gestos sin ideas. Frente a ese decorado tecnocrático, mediático, narcisista, el ensayo recupera una dignidad antigua: pensar sin mapa, decir sin consigna, dudar sin rendirse.

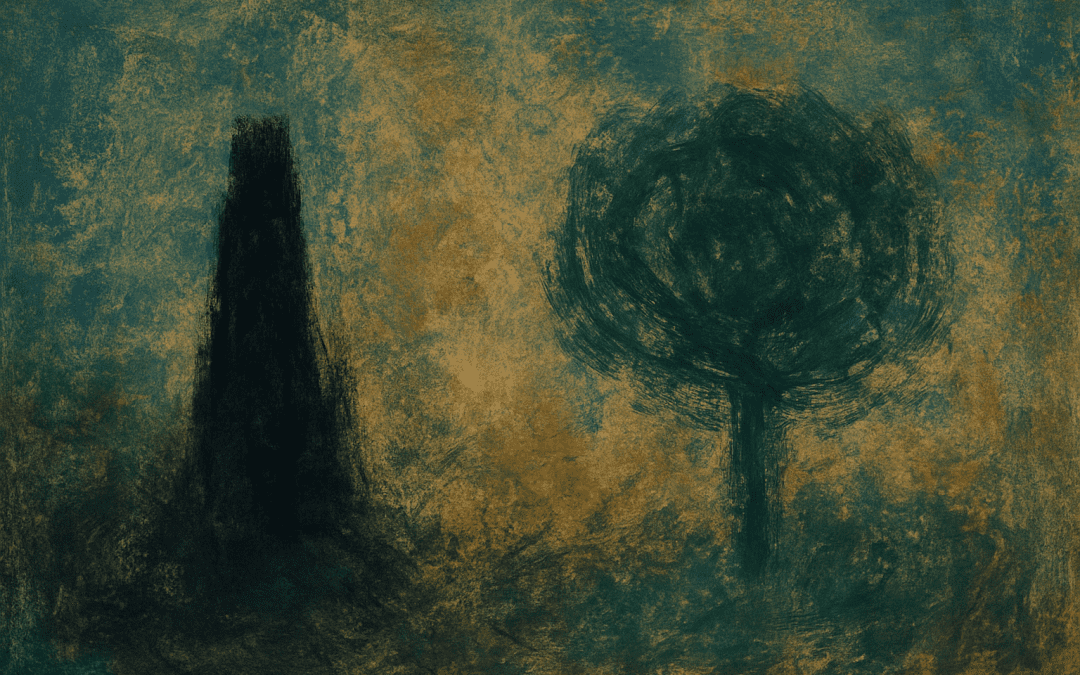

Esta entrada no es un tratado, ni una proclama, ni una elegía. Es, como quien dice, un paseo entre dos figuras simbólicas: una torre retirada y un jardín abierto. Entre la soledad de Montaigne y la digresión sin prisa. Entre el temblor de la escritura y la respiración de las ideas. Porque hay momentos, como este, en que la forma más clara de resistencia es escribir sin obedecer.

🎧 Parergon auditivo

Der Wanderer, S. 558/11 (After Schubert, D. 489) · Alexandre Kantorow

No hay acompañamiento. Hay contorno.

Esta música avanza como el pensamiento: sin refugio, sin premura.

Se interna en la sombra con la misma delicadeza con que el ensayo evita la consigna.

Si el texto es la torre, esto es el jardín en penumbra.

Si en vez de decir que el ensayo es una forma de pensamiento resistente dijéramos que el ensayo es la forma en que la inteligencia se resiste a morir de asfixia, no haríamos sino apuntar, sin elegancia, hacia la misma dirección a la que se asoma este texto sin pretensiones ni manifiestos, sin programa, sin esquema, sin conclusión, como quien entra en un jardín no para hacer botánica ni para redactar un herbario sino para mirar lo que crece, lo que no ha sido sembrado por decreto. Porque hay jardín y hay torre. Y entre ambos, el andar de una forma literaria que no se resigna a la obediencia.

Y no hay torre sin retirada, sin ese gesto de apartamiento que fue el de Montaigne cuando subió a su biblioteca a dejar que la vida pensara por él, o a través de él, o contra él. Porque el ensayo no nace en el empuje sino en la contracción: gesto contra el dogma, contra la consigna, contra la prisa. Pensar sin mapa, escribir sin la vocación de llegar. No hay forma más exacta de respirar en medio del colapso.

Lo sabía Adorno cuando decía que el ensayo eterniza lo pasajero. Lo sabía Benjamin cuando se dejaba ir por los bordes. Lo sabía Zambrano, que nunca quiso hacer sistema sino escuchar. Lo saben todos los que prefieren la errancia a la conclusión, la opacidad a la evidencia, el tanteo a la afirmación. El ensayo no es una forma de saber, sino una forma de no dejarse llevar por lo que se da por sabido. El que escribe un ensayo no dice: «yo sé», sino: «yo insisto».

Y en esa insistencia, que no es obstinación sino ritmo, hay un saber de otro tipo, un saber que no se acumula sino que se ramifica. El ensayo no argumenta para vencer, no demuestra para probar, no explica para que le entiendan. El ensayo tantea. El ensayo rodea. El ensayo se detiene. El ensayo se permite errar. No hay forma más humana de pensar.

Pero el mundo no está hecho para el ensayo. El mundo quiere eficacia, velocidad, dictamen, claridad sin pausa. El ensayo es lo contrario: lentitud, intervalo, pregunta. Si el mundo corre, el ensayo se demora. Si el mundo grita, el ensayo balbucea. Si el mundo sentencia, el ensayo titubea. Y en ese titubeo hay una ética, una estética, una elegancia.

Por eso el ensayo es resistencia. Porque no responde a la llamada de la productividad. Porque no cabe en el algoritmo. Porque no es métrica ni función. Porque escribe como quien respira bajo el agua.

Y también es refugio. Como lo fue para Gryphius el soneto. Como lo fue para tantos otros la frase al margen, la nota al pie, el fragmento. Porque el pensamiento también necesita su jardín, su retaguardia, su forma. No para instalarse, sino para sobrevivir. No para brillar, sino para persistir.

Y por eso este texto no concluye. Porque si concluyera, dejaría de ser ensayo. Y porque nada que merezca la pena ser pensado se deja cerrar con una frase. Así que volvamos al principio. Al gesto. A la torre. Al jardín. Al andar entre ambos. Y que quede, al menos, esa imagen: una forma que no se somete. Que no grita. Que no se precipita. Que escribe.

Porque escribir, en tiempos como estos, es la forma más exacta de no rendirse.

Rferdia

Let`s be careful out there