Hubo un tiempo en que los imperios navegaban con la convicción de que podían someter el mundo; el arte, en cambio, se embarcaba sin certeza ni destino, pero con la obstinación de resistir al naufragio.

El texto reconstruye con gran riqueza estilística la historia del tornaviaje transpacífico entre Filipinas y México, articulada en torno al galeón de Manila y la feria de Acapulco. Combina historia, geografía, comercio, botánica y política en una meditación sobre la gloria y la decadencia de los imperios hispánicos, resaltando la perdurabilidad del arte sobre la efímera potencia de las armas o la administración. El lenguaje, metafórico, culto, rítmico, está al servicio de una mirada crítica y poética sobre el legado colonial español en Asia.

Para sara, que se encuentra en Filipinas

EL PACÍFICO LA NAO DE CHINA Y LA FERIA DE ACAPULCO

Miguel López de Legazpi fundó Manila un año antes de que Luis Vaz de Camoens publicara en Lisboa Os Lusiadas. Han transcurrido ya más de cuatrocientos años. De la ciudad que fundó el vasco no queda prácticamente nada en pie; del poema que escribió el portugués nada hay en él que haya devastado el tiempo, escrito como fue en desafío de la historia. Camoens fue riguroso contemporáneo de Felipe II, a quien deben su nombre las Filipinas y bajo cuyo dominio se fundó Manila; a punto estuvo, lo impidió la muerte, de ser súbdito suyo además, pero lo que ni la muerte ni nada pudo impedir fue que el gran rey se uniese a la legión de sus admirados lectores. Decía este rey, o pudo decirlo, que en sus dominios no se ponía el sol, y tuvo que ser precisamente en las islas que recibieron de él su nombre donde se pondría para siempre el sol de los dominios españoles. Quien pase al atardecer por Roxas Boulevard, que antes se llamó Dewey Boulevard, verá una de las puestas de sol más bellas del mundo. A lo largo de la marina se alinean interminables cocoteros, esas palmeras de alas rotas, con alguna que otra higuera de las pagodas, ese árbol que arraiga en el aire, a la altura de la nueva embajada de los Estados Unidos. Por detrás de las palmas oscuras, de las anchas hojas rajadas, el mar y el cielo se iluminan con una gradación de oros, como si alguien hubiera tendido un inmenso toldo de seda en la que se mezclan los colores del mango, de la papaya, del lanzón, del pomelo y, a lo lejos, sobre Cavite, entre Punta Sangley y Corregidor, las nubes, contra un fondo de sangre y de fuego, forman torres de navío desarboladas, mástiles rotos, cañones silenciados, proas levantadas de fragatas que se hunden. Son los fantasmas de la escuadra de Montojo, sombras gigantescas tras los viejos cargueros de cascos oxidados fondeados aquí y allá en el agua amarilla. Uno de ellos, de matrícula de Manila, se llama Doña Corazón. La belleza de ese ocaso consiste en que no sólo es un ocaso de la naturaleza, sino un ocaso de la historia; cada atardecer, la naturaleza rinde un homenaje a la historia y conmemora con una fantasmagoría de meteoros la hora en que el sol se ponía en los dominios de España. El 21 de noviembre de 1564 salen Legazpi y Urdaneta del puerto de la Navidad, en la costa mejicana del Pacífico, rumbo al archipiélago de San Lázaro, que rebautizarán Islas Filipinas y donde van a fundar la ciudad de Manila. Entre el 1 de junio y el 1 de noviembre del año siguiente, Urdaneta, acompañado de un nieto de Legazpi, remata el tornaviaje, pero no en el puerto de Navidad, sino más abajo, en la bahía de Acapulco. El tornaviaje de Filipinas a México era la obsesión de Urdaneta, quien, ya a los diecisiete años y antes de tomar los hábitos, había participado en una tentativa en la que perdieron la vida Jofre de Loaysa, jefe de la expedición, y su piloto mayor Juan Sebastián Elcano. Los mismos vientos, los alisos, que facilitaban el tránsito de Acapulco a Manila, estorbaban el de Manila a Acapulco, que se hacía en el doble de tiempo. Desde tiempos de Urdaneta hasta 1816 hubo, sin embargo, entre ambos puertos un servicio regular: un galeón que, una vez al año, hacía el largo viaje de ida y vuelta. Este galeón único era conocido en Manila como el galeón de Acapulco, y en Acapulco como el galeón de Manila. En la ciudad de México se le llamaba en cambio la nao de China. El galeón de Acapulco traía a Manila cochinilla de Oaxaca, cacao de Guayaquil y Caracas, y vino, aceite y lanas de España, pero además y sobre todo, nos cuenta Alejandro de Humboldt, el galeón de Acapulco llevaba a Oriente «plata y frayles». Así que se tenía noticia en la capital del Virreinato de la próxima arribada de la nao de China, los comerciantes de la Nueva España se ponían en marcha hacia Acapulco. La bahía de Acapulco es una penilaguna vigilada por el fuerte de San Diego y protegida por la isla de la Roqueta, y a ella arribaban también los navíos de Guayaquil, del Callao, de Valparaíso, pues era a través de Acapulco y de su galeón como toda la América española se comunicaba con Oriente. No eran los alisos los únicos elementos que dificultaban la travesía del galeón, que tenía que sortear las asechanzas de los piratas holandeses, franceses, daneses e ingleses. El Nuestra Señora de Covadonga fue apresado por el Centurión, mandado por el comodoro Ansón, y el Santísima Trinidad que, una vez remodelado en Filipinas por orden del marqués de Ovando, era el mejor galeón de su tiempo, fue capturado en 1762 después de siete años de servicio y llevado a Plymouth, donde lo sacaron a subasta. El Museo de Arte Virreinal de Tepotzotlán guarda abundantes y deslumbrantes muestras del tráfico del Pacífico. Pero no hay que ir tan lejos. En la calle de la Cuna, en Sevilla, un biombo japonés traído de México impedía que se viera desde la cancela el mosaico romano que se trajo de Itálica la condesa de Lebrija. La feria de Acapulco era para el barón de Humboldt la feria más famosa del mundo. No sólo afluían a ella el oro del Cerro de Pasco y del de Yauricocha, la plata de Guanajuato y Zacatecas, sino que por ella se introdujeron en Nueva España especies botánicas como el mango amarillo o mango de Manila, aclimatado en zonas tropicales, y una falsa pimienta o sauce llamado pirú por venir del Perú y que hoy es común en las zonas templadas. No todo en esa feria iba como la seda. La prisa en adelantarse a la competencia en los remates hacía que los fardos se compraran sin abrirlos siquiera. A unos les salía bien la jugada, pero otros eran víctimas de las clásicas «trampas de la China». Quien mejor resume la feria de Acapulco, aun cuando no hable directamente de ella, es Ber nardo de Balbuena en los versos de su Grandeza mexicana: En ti se junta España con la China, Italia con Japón, y finalmente un mundo entero en trato y disciplina. Si era comprometido el acceso a Acapulco por mar, no lo era menos por tierra, y los feriantes y los arrieros que bajaban por los rumbos de Iguala y Chilpancingo, río Papagayo abajo y sorteando la Sierra de la Brea, podían encontrarse al llegar a la Sierra Madre del Sur con una de esas tormentas tropicales en las que parece que se hunde el mundo en un cataclismo geológico. El clima de Acapulco sorprendería menos a los que llegaban por mar después de varios meses de travesía que a los que llegaban por tierra después de varios días o varias semanas de camino. El clima de Acapulco es como el de Manila, húmedo y sofocante, respiración y transpiración de una vegetación espesa de verdes brillantes. Ceibas de copa gigantesca y raíces tentaculares, mangos, frutillos, parientes de la higuera de las pagodas, cocoteros batidos por el viento, adelfas que aquí llaman laureles africanos, palo blanco, de tronco color tierra y raíces retorcidas, almendros que nada tienen que ver con los almendros mediterráneos, como nada tienen que ver con las calandrias mediterráneas los pájaros negros y amarillos que aquí llaman calandrias. (También llaman calandrias, por cierto, a unas tartanas de alquiler adornadas con globos de colores que trotan por la Costera Miguel Alemán). El almendro de acá tiene una hoja verde y ancha como la de la catalpa y en una cápsula como de nuez tiene en efecto una gorda almendra dizque comestible. Como en otros climas los plátanos de Indias, estos almendros, combinados con flamboyanes, flanquean las banquetas, o sea las aceras de unas calles rectilíneas en cuyas intersecciones se solean las iguanas. Humboldt habla mejor de la feria que de la población: «… pocos sitios he visto, escribe, que presenten un aspecto más salvaje y aun diré más lúgubre y romántico…». Y añade: «… casas bajas y viles y hechas de madera, barro y paja…». Por fortuna, las dos o tres revoluciones que ha tenido México han echado esas viles casas de madera y adobe al otro lado de la Sierra Madre, y si hoy volviera el barón no daría crédito a sus ojos. Acapulco sigue siendo romántico, pero ya no es lúgubre. Las casas bajas y viles han sido sustituidas, en la ladera que mira al mar, por villas con albercas y jardines colgantes como cármenes granadinos, en la costa por hoteles modernos y suntuosos como grandes transatlánticos varados con playas propias, bares acuáticos, selvas reducidas, escaparates seductores, comedores panorámicos, salones íntimos y habitaciones frigoríficas. En 1816, cuando la independencia llamaba a las puertas de México, dejó de prestar servicio la nao de China. Ello obedeció a una razón económica antes que política, y es que había que proteger las sederías mejicanas de la competencia de las sederías chinas. Acapulco se quedó sin feria y, como seguía mal comunicado, se convirtió en puerto de contrabandistas hasta que don Porfirio le abrió la carretera y el licenciado Alemán lo convirtió en playa de moda. Esta noche, mientras se contraía y se curvaba bajo unas gotas de lima, que aquí llaman limón, el bermejo sifón de una almeja de Zihuatanejo, me vino a través del Pacífico, con el fantasma del ga león de Manila, el aroma de la sampaguita, esa flor blanca cuyas guirnaldas echan las filipinas al cuello de los viajeros.

Aquilino Duque, crónicas extravagentes

Coda personal :

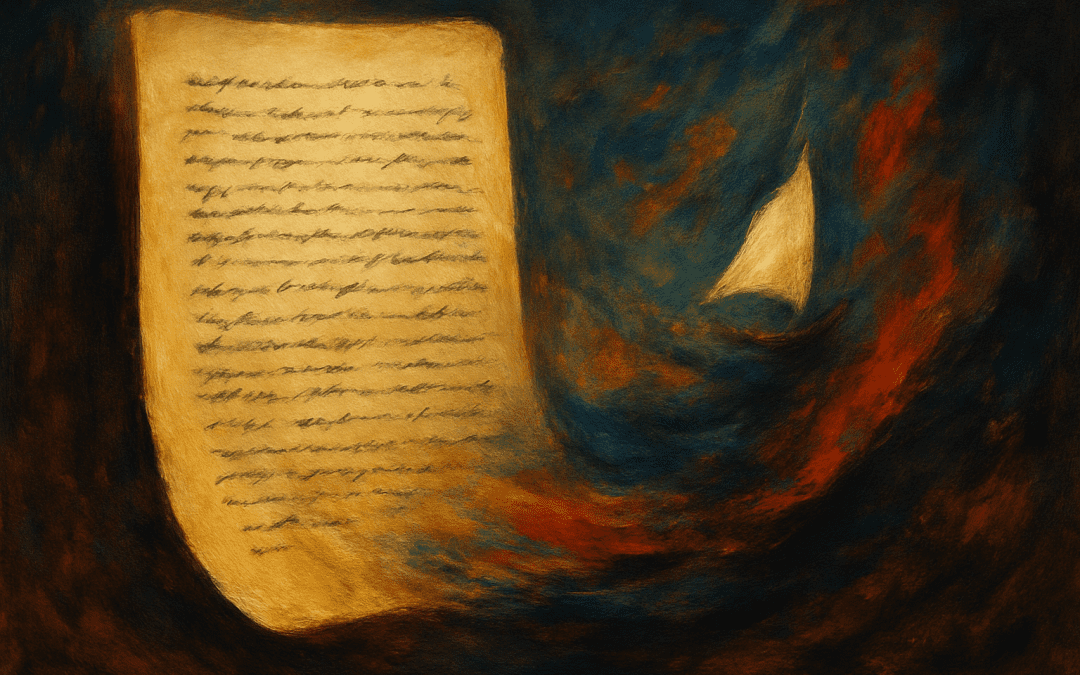

Hay imperios que se hunden como galeones desarbolados, con los maderos partidos y las velas rasgadas por el tiempo y por el viento de la historia, y hay versos que permanecen a flote, como embarcaciones leves, imposibles de abordar, imposibles de hundir, surcando aún siglos después el oleaje de las lenguas, de los pueblos, de las causas perdidas. Cuando las balas se oxidan y los nombres de los virreyes se borran de los mármoles, cuando las cartas reales ya no dicen nada y los mapas de las conquistas se curvan y agrietan, el arte , un poema, una pintura, una música, un relato transmitido como un virus silencioso, continúa su travesía, no porque no sea vencido, sino porque no pertenece al bando de los vencedores.

Si el galeón de Manila transportaba seda, porcelana y especias, pero también frailes, códices, imágenes y palabras que eran como sellos de fuego sobre los ojos y la lengua del otro, no debe olvidarse que entre sus mercancías cruzaban también metáforas y ritmos, frases que sobrevivirían a la ruta misma, igual que los biombos japoneses acababan en casas sevillanas o los almendros de hojas anchas enraizaban en la tierra de quienes venían de lejos. Ningún imperio ha dejado de fijar su relato en los márgenes de lo que dominaba, pero ningún relato imperial ha escapado al contrabando subterráneo de una palabra libre, de una imagen fugitiva, de un verso que se negaba a alinearse.

Los grandes poderes saben que no hay dominio duradero sin conquista del lenguaje. Por eso Felipe II leía a Camões. No necesariamente por amor a las letras, aunque no cabe excluirlo, sino porque sabía que en la poesía se juega la verdadera legitimidad de lo que no puede ser obligado. La espada puede doblegar el cuerpo, pero no arrodilla el ritmo de un endecasílabo; puede imponer la cruz o el sello, pero no abole el símbolo que no se deja reducir a consigna. Por eso el arte incomoda al poder cuando no le sirve, y por eso el poder siempre intenta domesticarlo: convertir el poema en himno, el relato en dogma, la pintura en apología. Entonces las armas ya no disparan pólvora, sino sintaxis. El relato se convierte en ley, y la ley en obediencia disfrazada de comprensión.

No hay violencia más eficaz que la que se ejerce sobre la palabra. No la que la prohíbe, sino la que la somete. Y no hay forma de arte más alta que aquella que, incluso cuando parece ceder, resiste. Un biombo puede esconder una mirada, pero también abrir una distancia. Una flor de sampaguita puede ser ornamento o contraseña. Un poema puede parecer obediente, pero si tiene forma, si su cadencia no coincide con el paso marcial de la tropa ni con el retintín administrativo del decreto, entonces es ya una forma de resistencia.

Que se hundan los galeones, que se deshagan los uniformes, que callen los cañones y que las piedras imperiales se cubran de musgo. Nada de eso importa si queda una imagen, un fragmento, una frase que recuerde, como un eco que no se deja silenciar, que hubo un tiempo en que alguien, incluso desde dentro del imperio, supo mirar más allá. Porque no es la historia la que salva al arte, sino el arte lo que preserva de la historia aquello que en ella no fue destrucción.

Y si algún día, al atardecer, alguien ve en la bahía una vela rota en el horizonte, que no piense en la derrota de una flota, sino en la obstinación de un signo. Esa vela, como un verso flotando, es lo que aún queda en pie cuando todo lo demás se ha venido abajo.

Yo no digo mi canción sino a quien conmigo va

— Romance del Infante Arnaldos, Romancero Viejo

Rferdia

Let`s be careful out there