(A propósito de Robert Coover, sin garantías metafísicas)

cada uno de mis libros se me presenta como una metáfora, en la que exploro todos los elementos hasta que se agotan. Cuando la metáfora me parece vaciada de todo lo que contenía, me detengo, para no arruinar el edifico entero

Robert Coover

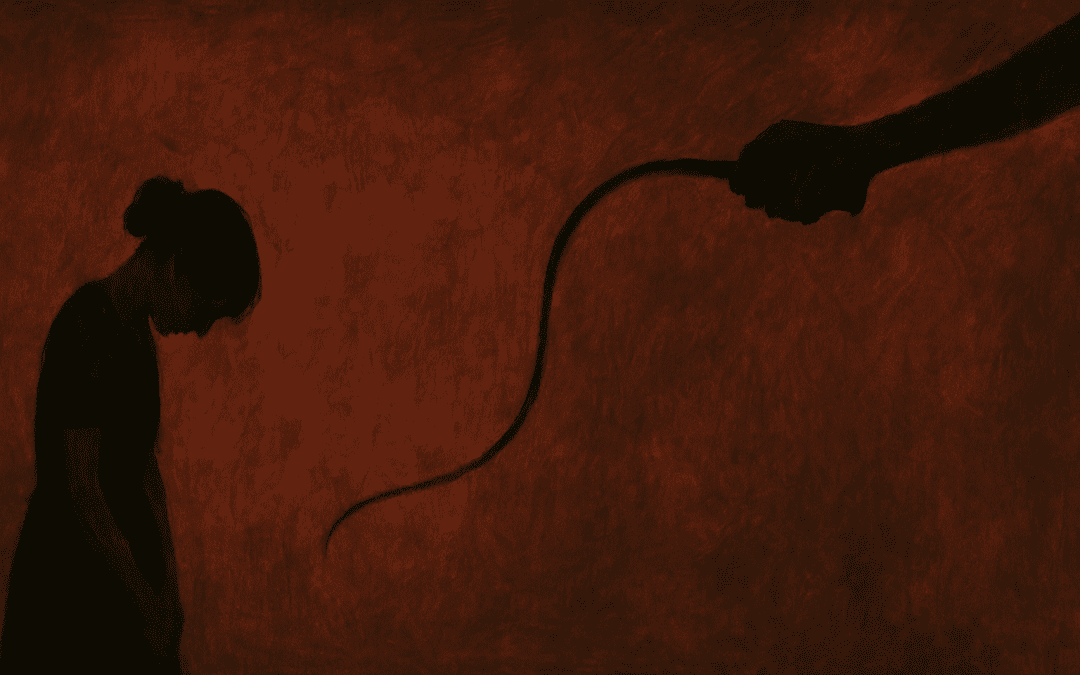

Robert Coover nació en 1932 en Iowa, aunque leyendo Spanking the Maid uno tiene la sensación de que nació en una escenografía. No en el campo ni en una ciudad, sino en un dispositivo: una habitación sin ventanas, una cama mal hecha, una criada dispuesta al error, un amo que entra, inspecciona y castiga. Nada más. No hay biografía más útil que esta.

Profesor durante décadas en Brown, figura axial del posmodernismo narrativo norteamericano, Coover escribe novelas en los márgenes de la trama como quien monta un sistema cerrado de operaciones simbólicas y deja que la máquina funcione sin más, sin moral, sin empatía, sin necesidad de mundo. Es un autor que escenifica sin necesidad de narrar, que desprendido de la obligación de describir, ejecuta.

En Spanking the Maid, titulada en español Azotando a la doncella, construye una escena única, inmutable, sin evolución. Un amo que entra a una habitación. Una criada que ha intentado hacer la cama. Un fallo. Un castigo. La promesa de que mañana todo será distinto. El día siguiente que es idéntico al anterior. No hay más. Y sin embargo, se lee con creciente inquietud, como si en esa repetición minuciosa estuviera en juego algo más que una dinámica de poder. Como si lo que se castigara no fuera la arruga en las sábanas, sino el intento de que haya un mundo.

No hay ningún indicio de que la cama haya sido hecha. Ni de que no lo haya sido. Solo la palabra del amo. Y la palabra del amo no remite a una verdad sino a un gesto: el gesto de inspeccionar, el gesto de fallar, el gesto de castigar. Todo lo demás ,la arruga, la falta, la norma, es una escena sostenida en el aire, una escenografía sin arquitectura, una ley que se aplica porque sí, porque ha de aplicarse, porque el mundo, si existiera, ya habría hablado, pero no ha dicho nada. Y entonces se castiga.

“De nuevo está en pie junto a la cama, examinándola cuidadosamente, sus labios se mueven como si contara cosas invisibles: pliegues, alineaciones, distancias.”

El ritual se repite con una eficacia que no deja espacio para el azar. La criada entra, limpia, suplica. El amo observa, detecta, duda, actúa. El castigo cae. La criada llora, comprende, promete. La cama, si acaso importa, sigue ahí, un pliegue en la frase, un resto material del mundo que no se deja atrapar, no por invisible, sino por irrelevante. Aquí no hay mundo fuera de la frase, no hay orden natural que sostenga la operación correctiva. Solo lenguaje que insiste, que vuelve, que se reescribe. Y eso basta.

“Piensa que esta vez sí lo ha hecho bien. Pero no puede estar segura. Quizá no esté del todo recta. Quizá la colcha esté demasiado tirante. Quizá…”

Se podría decir que Coover dramatiza el problema de la representación, pero eso sería suponer que hay algo que representar. Aquí no hay correlato. La frase “la entropía del Big Bang fue notablemente baja” es un modelo de lo que el amo no puede decir: no hay afirmación que pueda coincidir con un estado de cosas independiente, porque el estado de cosas, de haberlo, está ausente, o está implicado en la estructura misma del decir. El amo instaura un desorden. Solo entonces puede intervenir.

El lector, ingenuo al principio, busca la falta. ¿Está mal puesta la almohada? ¿Se ha omitido algún pliegue? ¿La criada es torpe, o rebelde? ¿El amo es justo, o cruel? Pero pronto entiende, o intuye, que la falta no es un dato, sino una condición: lo que permite que la escena tenga lugar. Sin falta no hay teatro. Sin castigo no hay relato. Sin reiteración no hay sentido. Lo real ha sido sustituido por su gramática. No hay mundo, hay sintaxis. Una sintaxis circular, punitiva, infinitamente corregible.

“No recuerda haberlo hecho mal, pero eso no significa que no lo haya hecho. Si él lo dice, será cierto. Tal vez el error está en no recordar el error.”

Y, sin embargo, lo que más perturba no es la violencia, ni el erotismo rudimentario, ni la repetición. Lo que perturba es la eficiencia con la que este universo cerrado opera como si fuera real. La escena es falsa, lo sabemos, lo sabíamos, pero funciona. Funciona como mundo. Coover ha construido un modelo que no necesita validación externa. Un régimen de frases que se sostienen entre sí, como ladrillos sin cemento, que simulan una estructura sin serlo. El lector no cree, pero participa. No juzga, pero espera. ¿Qué espera? Una falla que no ocurre. O una salida que no está prevista.

“La azota. Un solo golpe esta vez, controlado. Ella gime. Él piensa: esto es justicia. Ella piensa: esto es redención. Ninguno está seguro.”

De algún modo, el castigo se convierte en prueba. No de una verdad, sino de la imposibilidad de formularla. La ley, al aplicarse sin referente, revela su carácter puramente performativo. No castiga por algo, sino para que algo sea. Lo real, si se permite la palabra, no está antes de la escena, sino después. No hay mundo que legitime la frase. Hay frase que instituye su mundo. El amo no representa a nadie. La criada no redime nada. Todo es presente continuo. Todo es estructura sin verdad.

Uno recuerda aquí a los filósofos que buscaron una certeza fuera del lenguaje y no la encontraron. ¿Hay una realidad independiente de la mente? ¿Tiene sentido afirmarlo? ¿O negarlo? Spanking the Maid parece responder sin responder: hay escena. Lo demás es metafísica impropia. Como si el acto de limpiar una cama, o de castigar a quien lo ha hecho mal, no necesitara un referente exterior. Basta con repetirlo, con decirlo bien, con escribirlo. La realidad se comporta como una función gramatical.

“La cama está hecha. Él lo sabe. Lo ha visto. Y sin embargo algo no encaja. Algo le molesta. No puede decir qué. Pero sabe que debe corregirlo.”

Y entonces ocurre algo aún más inquietante: el lector se somete al mismo régimen. Busca sentido donde solo hay secuencia. Espera resolución donde solo hay permutación. Se convierte en un sujeto disciplinado por el texto, corregido por su sintaxis, azotado por su necesidad de cierre. La novela, si se le puede seguir llamando así, se vuelve un aparato de reeducación semántica. No en nombre del mundo, sino en nombre de la escena.

No hay afuera. El afuera es una categoría abolida. Como en ciertos experimentos cuánticos, el observador forma parte del sistema. El lector, al leer, participa del castigo. No lo sufre, lo ejecuta. Azota a la doncella con su mirada. Pero la doncella, que no es persona, sino posición, le devuelve la pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Por qué sigues leyendo? ¿A qué verdad aspiras?

La novela no responde. La novela no se detiene. Como una fórmula sin derivación, como un ciclo lógico que no necesita axiomas. Lo que propone Coover es una experiencia de cierre sin clausura. Una filosofía sin tesis. Una cama que nunca termina de hacerse. Y un mundo que, si alguna vez estuvo, ya no está. Porque el lenguaje ha ocupado su lugar.

Rferdia

Let`s be careful out there