“No tenemos un acceso privilegiado a cómo las cosas son en sí mismas, independientemente de nuestra perspectiva.”

Hilary Putnam, Reason, Truth and History

“Lo que no puede ser verificado no puede ser considerado verdadero en ningún sentido pleno.”

Michael Dummett, Truth and Other Enigmas

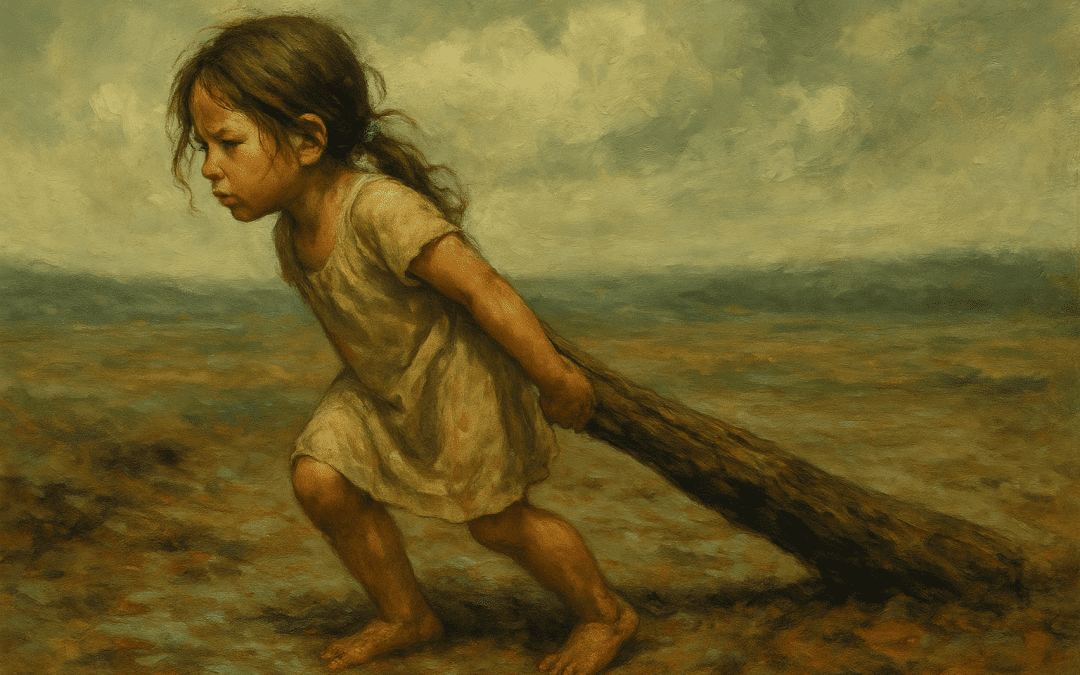

El tronco pesaba más que ella, quedaba claro desde el principio. Lo había encontrado detrás del corral, medio cubierto de tierra seca y ortigas. No sabía por qué lo arrastraba, solo que no podía dejarlo allí. Nadie se lo había mandado. Tampoco lo hacía por juego. Tiraba de él como quien sigue una promesa que no entiende.

Tenía diez años. El verano se pegaba a la piel como cal viva. No llovía desde hacía semanas. La tierra, cuarteada como un papel antiguo crujía bajo sus pies descalzos. Cada paso hundía los tobillos en un barro tibio que no venía de la lluvia sino del vertedero de la casa, donde rezumaban las aguas grises, los restos del pan duro, los gritos.

La casa estaba al fondo de la parcela, blanca y desconchada. Los cristales rotos. Una cortina negra en la entrada, tupida de moscas. Dentro, todo era sombra.

Pasó la cortina. Cruzó la galería sin mirar. Entró al cuarto grande, donde el aire olía a grasa vieja y a pota seca. Su madre estaba sentada en el rincón, calcetando, sin mirar. Siempre calcetaba. A veces se levantaba y gritaba. Luego callaba durante días. Tenía el pelo largo, enredado, lleno de polvo, de moscas, de nudos. Cuando se sentaba a calcetar, parecía dormida. Pero no dormía. Escuchaba.

Su hermana Tina estaba en el suelo. Siempre en el suelo. No hablaba. A veces hacía ruidos con la garganta. A veces se mecía hacia delante y hacia atrás, como si algo la acunara desde dentro. Tenía los ojos metidos en la cara como monedas hundidas en barro. Si su madre salía, Tina aullaba. Se arrancaba mechones. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Si su madre volvía, se calmaba. La acariciaba sin decir palabra.

Ella lo veía todo. Lo escuchaba todo. Pero no hablaba.

Durante meses había sentido fastidio, incluso asco, por esos aullidos. Hasta el día en que, tirada en el suelo, exhausta de arrastrar el tronco, sintió otra cosa. Una dulzura leve, por detrás del vientre. Un calor que subía desde las piernas como un agua secreta. Y luego, cuando volvió a escuchar los gritos de Tina, se le encogió el cuerpo. Cerró los ojos. No por miedo. Por placer.

Aprendió a esperar. Esperaba a que su madre saliera. Se pegaba a la puerta. Escuchaba. Se tocaba. Descubrió que había un sitio, una hendidura, una lengua viva, por donde no salía el pipí sino otra cosa. Algo sin nombre. Algo más dulce que el pan con aceite, que la fruta, que el mar que nunca había visto.

Preguntó por el mar. A Tuzzu.

—¿Qué es el mar?

Tuzzu sonrió sin mirarla. No dijo nada. Estaba recogiendo cañas, sucio de polvo, con los brazos morenos y los dientes brillantes. Como los de su padre. Como los de los hombres. Tuzzu era alto. Tenía voz. Caminaba deprisa. Trepaba a los alcornoques para coger nidos. Nunca se quedaba. Iba. Venía. Y ella sabía que él sabía cosas que no decía.

Quería preguntarle sobre las caricias. Sobre la parte por donde sale el mundo. Pero no se atrevía.

La casa seguía igual. La cortina negra. Las moscas. El calor. Tina en el suelo. La madre calcetando. El tronco escondido detrás del pozo, medio enterrado entre piedras. Iba a verlo cada tarde. Lo tocaba con las yemas. A veces se lo llevaba al hombro, unos metros apenas. Imaginaba que era un fardo, una señal, un hijo. Que tenía que enterrarlo en algún sitio. O levantar una casa con él. O romperle la cabeza a Tina.

Porque Tina no tenía futuro. No tenía ni presente. No tenía más que esos aullidos que salían de ella como un viento, como si estuviera habitada por algo que no encajaba. A veces cerraba los ojos y le quitaba la cabeza. De verdad. Se la imaginaba separada, como una pelota. Y el cuerpo seguía temblando solo, como si no la necesitara.

A ella no le daba miedo. Le daba curiosidad.

Pensaba: si Tina tiene veinte años y es hembra, ¿eso es ser mujer? ¿Eso me espera? Ser gorda, no hablar, aullar. O ser madre: callar, calcetar, gritar a veces. O ser mosca. O tronco.

Había noches en que se tocaba pensando en el mar. O en Tuzzu. O en la cortina que se movía con el aire. Y sentía que el mundo entero cabía en esa parte: la carne, el grito, el calor. Que no hacía falta más.

No necesitaba verdad alguna. Bastaba un escenario

Y si alguna vez alguien le preguntara por su infancia, diría esto: que había un tronco, un cuarto oscuro, una madre muda, una hermana rota. Que había placer en el aullido. Que había una parte por donde sale el mundo. Y que el mundo no estaba afuera.

Nunca lo estuvo.

Paris / London (Testament) Pt. III – Salle Pleyel, Paris (Live) · Keith Jarrett

Rferdia

Let`s be careful out there