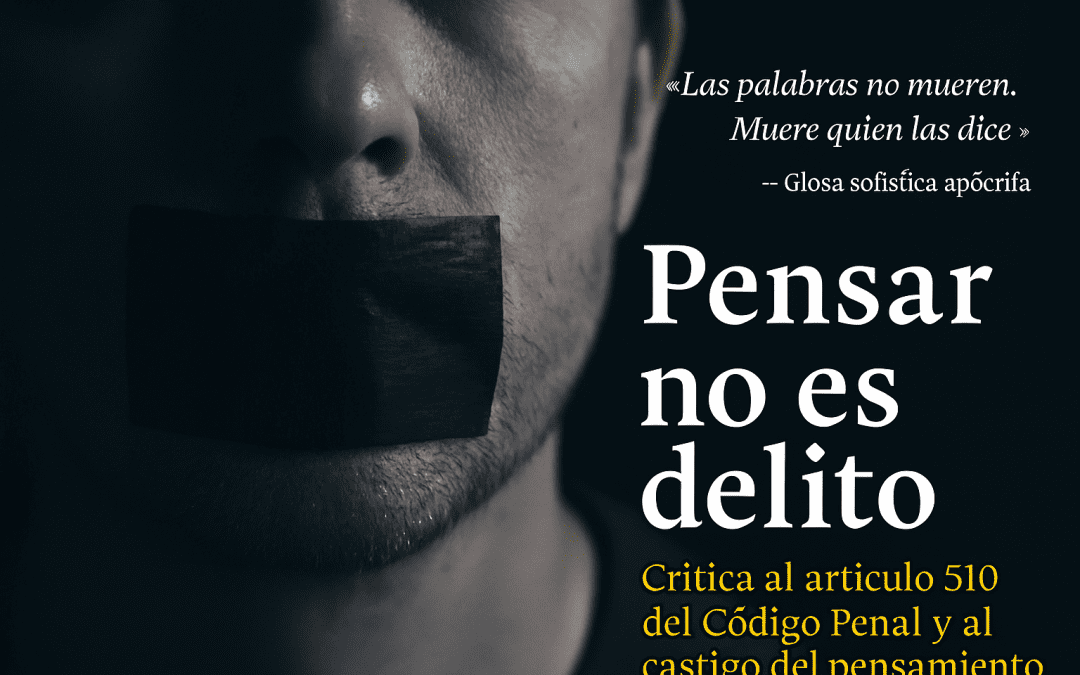

Pensar no es delito

Contra la deriva punitiva del pensamiento en el Código Penal español

“Nada hay más fácil que condenar al que habla. Lo difícil es soportar lo que dice.”

Fiódor Dostoyevski, Los demonios

El crimen de pensar no conlleva la muerte. El crimen de pensar es la muerte.”

George Orwell, 1984

Hay líneas que una democracia no puede cruzar sin traicionarse a sí misma. Una de ellas, quizás la más sutil y más peligrosa, es aquella que separa el castigo de los actos del castigo de las ideas. Mientras el Derecho penal actúe sobre lo que se hace, protege; cuando empieza a sancionar lo que se piensa, vigila.

El artículo 510 del Código Penal español, que regula los llamados delitos de odio, ha cruzado esa frontera. Su redacción, imprecisa en lo que define como “fomento indirecto de la hostilidad” o “discurso que incita al odio”, transforma al lenguaje en prueba de cargo y al pensamiento disidente en amenaza punible. Se penaliza lo que alguien dice, sí, pero también desde dónde lo dice, en qué tono, con qué carga emocional. No es el acto lo que se persigue, sino la atmósfera que lo rodea.

La deriva es inquietante. La tradición penal moderna, desde Beccaria, ha defendido que solo los actos voluntarios y verificables deben estar sometidos al castigo. Castigar intenciones, ideas o emociones es propio de regímenes autoritarios, no de democracias constitucionales. Como recordaba Ferrajoli, el Derecho penal no está para educar ni corregir conciencias, sino para proteger bienes jurídicos reales. Y Zaffaroni advirtió que allí donde se castigan discursos se prepara el terreno para castigar identidades.

Ahora bien, nadie duda de que el lenguaje puede herir. Las palabras humillan, excluyen, deshumanizan. Esta constatación ha llevado a algunos autores a justificar la intervención penal cuando el discurso degrada de forma sistemática la dignidad de ciertos colectivos. Se argumenta, desde posiciones como la de Jeremy Waldron, que el problema no es solo el mensaje individual, sino el clima social que ese mensaje contribuye a construir. Una atmósfera en la que las personas viven como si valieran menos, aunque no se les haya tocado un solo cabello.

Pero ese argumento, aun siendo atendible, no autoriza por sí solo a desplazar el castigo del daño hacia el riesgo simbólico. Penalizar una frase por el malestar que podría generar, por la hostilidad latente que evoca o por la posible interpretación que otros podrían darle, es deslizarse hacia un Derecho penal de las emociones, subjetivo, movedizo y regresivo. Se abre así la puerta a que lo que se castigue no sea el acto, sino el perfil de quien lo realiza: su acento, su posición social, su forma de habitar el espacio público.

Esta lógica está claramente operativa en el contenido literal del artículo 510. Veamos brevemente su alcance:

– En su apartado 1.a, se castiga a quien “fomente” o “promueva” el odio de forma indirecta. No se exige un efecto, ni una intención probada, ni un daño concreto. Basta con que se entienda que el discurso podría producir un clima negativo.

– En el 1.b, se castiga la mera posesión de materiales “idóneos” para fomentar el odio. El juicio se traslada así del acto a la posibilidad abstracta: no se penaliza lo que alguien hace, sino lo que podría pensarse que hará con lo que guarda.

– El apartado 2.a castiga la “lesión de la dignidad” mediante humillación o menosprecio. Aquí la categoría jurídica es puramente emocional. Se sanciona la percepción del agravio, no la acción en sí misma.

– En el 2.b, se castiga incluso justificar delitos pasados si ello promueve una atmósfera hostil. Esto introduce una tipología penal peligrosa: el castigo por interpretación. Se convierte la lectura crítica del pasado en una forma de provocación penalizable.

– Y por si no se alcanzara el umbral del delito, el apartado 4 permite que estos hechos se sancionen por vía administrativa, reforzando el carácter profiláctico y difuso de esta arquitectura punitiva.

Lo más inquietante no es que se castiguen ciertas palabras, sino que se castigue la posibilidad de que algo pueda ofender. Una sociedad que penaliza el pensamiento incómodo acaba sustituyendo el debate por la autocensura y la justicia por la pedagogía coercitiva. El odio real, estructural, no desaparece cuando se prohíbe su expresión. Al contrario: se vuelve subterráneo, más difícil de combatir, más fácil de instrumentalizar.

El problema de fondo no es jurídico, sino político. No se trata de proteger a las víctimas, lo cual es esencial, sino de evitar que esa protección se convierta en excusa para construir un Estado emocionalmente profiláctico, donde todo lo que incomoda se sanciona y todo lo que disiente se patologiza. El Estado no debe purificar el lenguaje; debe garantizar que exista un espacio donde incluso lo odioso pueda ser rebatido sin necesidad de cárcel.

Lo que el artículo 510 describe no es, en rigor, una protección legal contra el odio, sino una forma avanzada de control discursivo. El núcleo no está en lo que se dice, sino en quién lo dice, desde dónde lo dice, cómo resuena lo que dice y con qué eco simbólico se lo interpreta. No se persiguen hechos, sino climas. No se sanciona la agresión, sino el desajuste.

Y sin embargo, esto no significa negar que el lenguaje pueda herir ni minimizar su papel en la reproducción de la violencia. Hay palabras que excluyen, que deshumanizan, que humillan. Pero convertir esa evidencia en fundamento del castigo penal, sin daño objetivo, sin relación directa de causalidad, sin intencionalidad demostrable, equivale a poner al Derecho al servicio de una pedagogía coercitiva de la expresión.

Así, lo que parecía un límite a la violencia se convierte en un umbral para la vigilancia. No se castigan conductas, sino posiciones simbólicas. No se juzgan delitos, sino desviaciones estéticas, morales, afectivas. Y ahí es donde el lenguaje jurídico deja de proteger para empezar a diseñar conciencias bajo amenaza de sanción.

Cuando lo penalizable ya no es lo que se hace, sino el tipo de sujeto que uno representa, el Derecho ha dejado de nombrar la justicia.

Y ha comenzado a administrar el orden.

El resultado es una maquinaria silenciosa y eficaz, más difícil de reconocer que la censura directa, pero mucho más funcional al control. Una maquinaria que no prohíbe lo que se dice, sino que condiciona desde el inicio lo que puede llegar a decirse.

Por eso la cuestión no es solo legal, ni doctrinal, ni filosófica.

Es, en última instancia, política.

¿Estamos dispuestos a vivir en un sistema que castiga no las ideas peligrosas, sino el hecho mismo de tenerlas?

Si la respuesta es afirmativa, entonces ya no hablamos de justicia.

Hablamos de otra cosa.

De algo más profundo y más grave.

Hablamos del miedo como forma de gobierno.

Pink Floyd Another Brick In The Wall

ZIA · Zona Imaginal Autónoma

ramonacrobata · 2025

Let’s be careful out there