Todo lo que es constante pierde su poder de impresión. Todo lo que forma las paredes de nuestra vida, por así decirlo, el telón de fondo de nuestra conciencia, pierde la capacidad de desempeñar un papel en esta conciencia. Después de unas horas, ya no oímos un ruido molesto y constante.

Robert Musil

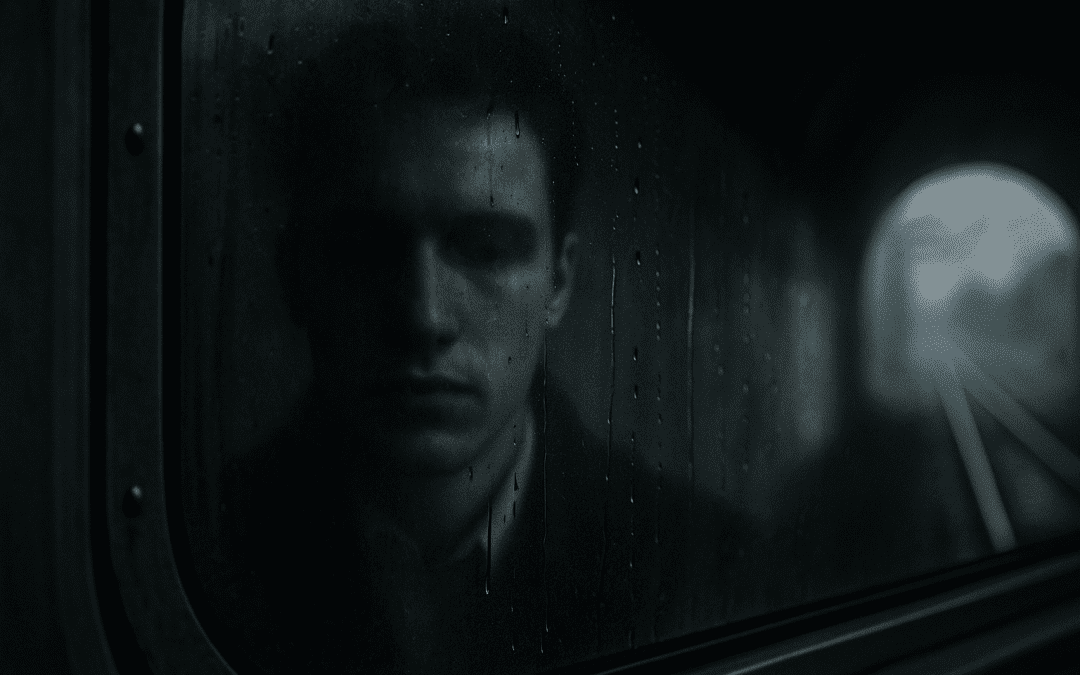

Una victoria mínima, recordada en el tiempo que tarda un tren en atravesar un túnel.

El joven junto a la ventanilla del tren fue sorprendido por un túnel cuya oscuridad repentina le devolvió, como una burla, su propio rostro pálido temblando sobre el cristal. Su expresión, la boca entreabierta y las gotas de lluvia que se deslizaban como mercurio sobre su reflejo, le dieron por un instante, la sensación de haber caído en una trampa. Negó con la cabeza ante su sobresalto, metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y dejó que el anillo del dedo medio girara entre sus dedos, como si en ese pequeño movimiento se jugara la estabilidad del momento. Al hacerlo, rozó la tela húmeda de la camisa y sintió el sudor enfriarse sobre la piel.

El tren se internó por completo en la oscuridad y el sonido del metal sobre las vías se transformó en un rumor continuo. La negrura del túnel le produjo la extraña sensación de haber sido suspendido dentro de su propia cabeza, de viajar sin cuerpo. En ese instante, como si algo en su mente se hubiera soltado, una imagen regresó con la claridad de un recuerdo no convocado.

Todo empezó en una puerta de nevera. No una puerta cualquiera, sino la de aquel piso sobre la cafetería Werther de Goetheplatz, con su frío metálico y sus marcas de imanes que habían sostenido calendarios, facturas, el dibujo torpe de una casa y un sol. Un día sostuvieron también una fotografía sin firma y una hoja arrancada de un bloc taquigráfico cubierta por un temblor de líneas, un balbuceo de tinta que no pertenecía a ningún alfabeto. Podría decir que ahí nació Punto Nulo Affairs, pero sería una forma vistosa de adelantar la trama. Antes de los imanes y del garabato existió Yasmina. Y antes de Yasmina existí yo, en un aula de teatro que olía a polvo y a maderas viejas, fingiendo que mi cuerpo no se quedaba rígido cuando la directora pedía una nueva improvisación.

La conocí en 1990, en Isarvorstadt, cuando todavía me tenía por un huérfano social con inclinación a esconderse en las bibliotecas. Ella acababa de raparse la cabeza y lucía un barrote de plata en la oreja. Medía poco más de metro setenta y cuatro y parecía contener la electricidad suficiente para iluminar un escenario vacío. Me entrenó sin paternalismo. Donde yo veía un ataque de pánico, ella veía un personaje que tartamudea por decisión estética. Hacíamos escenas absurdas. Me soplaba disparates al oído para que yo siguiera el hilo y el público reía, y yo también. A veces la recuerdo riendo y entiendo por qué más tarde la llamé mi guardaespaldas, no por tamaño o fuerza, sino por la manera de abrir un pasillo en mitad del miedo.

Nos separó el calendario. Yo me fui a Hannover a aprender a componer con tipografías, ella acabó en Núremberg, dentro de talleres de poesía a los que entraba como quien entra a una fiesta sin invitación. Volvimos a encontrarnos en Hamburgo por casualidad, aunque nunca he creído en la casualidad cuando se trata de personas que dan la vuelta a tu vida como un guante. Vivimos juntos sobre la cafetería. Yo imprimía tarjetas, carteles y catálogos con tipos metálicos. Ella corregía redacciones de primer curso, publicaba poemas en revistas diminutas y hacía cosas que no encajaban con su sueldo, como vender viñetas al Süddeutsche Zeitung.

Yasmina se obsesionaba con objetos que cualquiera habría pasado por alto. Reunía ampersands (Henkel & Cie. GmbH, Bertelsmann & Partners) como si fueran caracolas recogidas en playas secretas. Compraba postales en los museos y les hablaba como si fuesen parientes. En la Akademie der Bildenden Künste se quedó plantada ante una pieza que parecía una broma y que la arrastró hacia ese borde donde el arte empieza a parecer una travesura. Se mareó. Volvió a casa con la certeza de que el mundo se había vaciado de sentido hasta convertirse en una carcasa brillante. Y entonces un niño, en la sala del museo, empezó a preguntar “¿por qué?” una y otra vez. Cuando Yasmina me lo contó, noté que la pregunta, repetida cuatro veces, hacía una especie de eco que no buscaba respuesta, solo insistía.

Después llegó la carta con la fotografía. La mujer con la mano levantada para cubrirse, el flash que reventaba el blanco de los dedos, la mirada cargada con una emoción indescifrable. Ninguna firma. Ningún remite. Puso la imagen en la nevera. Le escribió a desconocidos. Esperó. Nada. A la semana, un café. Un suspiro. Un cuaderno con pautas. Y una página que se le fue de las manos, la letra convertida en caminos que no llevan a ninguna parte. La arrancó y la fijó al lado de la foto. Yo, entré, miré, moví los labios como quien lee un texto invisible y solté, quizá por fastidiar, quizá por alivio: “Es tu mejor poema”. Se quedó callada y luego dijo “brillante” con esa luz infantil que siempre llegaba un segundo tarde.

Ese fue el primer día que le escuché decir “negocio” con voz de presentadora de feria. Decía que los humanos acumulamos experiencias que no encajan en ninguna casilla, que nos hundimos por cosas que no saben ser cosas, como una foto huérfana. Que hay que trasladar esos fragmentos a recipientes adecuados. El garabato, dijo, había sido un recipiente, una caja dura para contener un derrame. Habló de transfigurar, de purgar, de colgar en la pared algo que no se lee pero que al mirarlo produce la certeza de estar a punto de entender, el borde de la lectura convertido en hogar.

Fundamos ΝΙΚΗΣ Press para imprimir libros redondos. Poemas dispuestos como ruedas perfectas. Yo medía con una regla que parecía de otro siglo y Yasmina reía ante mi empeño. Aquello dejó de bastarle. El día que una revista pequeña le publicó su página ilegible y la llamó poema, volvió la euforia. “Hacer de esto una empresa”, insistió. No una fundación, no un club de amigos. Una empresa con tarifas, encargos, contratos. Aporon Studio, dijo. Le sonaba a medicina y a conjuro. Yo pensé en imprentas antiguas y en cajas de madera con letras dormidas.

El primer cliente que recuerdo se llamaba Kelly, aunque no se llamaba Kelly. En realidad da igual cómo se llame. La imagino con una caja de infusiones, un coche en marcha y la voluntad de alejarse unos kilómetros del propio nombre. Fue a punta de pulgar a un pueblo llamado Steinhuder, a por las muelas gigantes que alguien talló y amontonó junto a un lago que se parece al mar. Juntó arcilla del patio de una desconocida, la molió con la paciencia que no tenía para sí misma. Mezcló arena de playa para que el barro no se encogiese de más. Hizo tazas que parecían flores listas para abrirse. Una se agrietó. La llamó macetero, luego candelero. Su madre encendía una vela de té y apagaba el resto de la casa para ver cómo viajaba la luz por los bordes. Una mañana, el padrastro metió la taza al lavavajillas. La confusión corrige sin avisar. La taza volvió a la alacena. Kelly metió la bolsita de tila y tomillo, ofreció la taza con las dos manos, y el agua caliente encontró la grieta exacta para recordar que la belleza se aprende por filtraciones. El dolor fue leve. La duda, no. Nos llegó con la duda entre los dedos. Con palabras como hendidura, piedra, rugosidad. Le hicimos un cypher, un objeto simbólico, estrecho como un poema delgado. Un catéter tipográfico. Lo enmarcó. Respiró. A veces el alivio es un objeto silencioso colocado a la altura de los ojos.

Mientras tanto crecimos. Contratamos etnógrafos para tomar notas en cuadernos amarillos. Abrimos un departamento con la palabra “I+D” pegada a una puerta de vidrio. Nos mudamos a un edificio con ascensores que olían a metal recién limpiado. Las facturas se hicieron más largas. Las firmas, más seguras. No hacíamos cuadros abstractos. No hacíamos adivinanzas. Hacíamos depósitos para el excedente de sinsentido.

Entonces la máquina se cruzó con Milo Brenner. El estandarte de seda que diseñamos para una tragedia ajena se enredó por obra del azar en el buzón equivocado. El tubo de cartón viajó con su secreto sin sospechar la cocina en la que iba a aterrizar. Brenner lo colgó sobre los armarios. Lo miró con el café. Lo soportó con la cena. Empezó a vivir con una voz sin palabras que le recordaba cada gesto como un gesto hueco. No contenía nada, así que fue esparciendo lo que encontraba. Brenner se enfadó como quien despierta sobresaltado. Grabó un vídeo con la vehemencia que se reserva a las epifanías o a los delirios. Dijo que lo drenábamos todo. Dijo que habíamos inventado un cypher demoniaco. Dijo “alma enferma” hasta que la frase perdió su línea y se soltó como una cuerda vieja. Lo imitaron en comedias nocturnas y en guitarras acústicas y en campañas con fotos solemnes y textos grandilocuentes. Nuestro teléfono sonó como una alarma que nadie sabe apagar. Algunos llamaron para insultarnos. Otros para pedir presupuesto.

Aprendí entonces que la reputación es un material que se calienta con muy poco. Intenté que Yasmina se tomara un descanso. Lo intenté con frases razonables. Me recibió con una carcajada que le sacudía todo el cuerpo. Me dijo que no existe nada más pedagógico que el malentendido a gran escala. Me dijo que escuchara a los imitadores. Yo escuché y no supe qué aprender.

Un día entramos en la sala de reuniones y encontramos el cuadro de Sigmund Castor Mime cruzado por un rojo que era todo menos discreto. El estarcido parecía un puñetazo y, al mismo tiempo, una reverencia deforme. Pensé en el precio de la estampa. Pensé en el seguro. Yasmina se rió con esa risa peligrosa que se le encendía cuando intuía un juego nuevo. Dijo que alguien había dicho “esta falta de sentido” a la falta de sentido de Que era una conversación hecha de tachaduras. Después llegaron avisos parecidos de clientes con cyphers intervenidos durante su ausencia. Siempre el mismo rojo, el mismo ángulo oblicuo de sello que cancela un documento viejo. Algunas personas nos dieron las gracias: cerraron por fin un ciclo que no habían logrado cerrar solo con nuestro primer objeto. Otras, en cambio, se indignaron y hablaron de denunciar la manipulación, como si alguien hubiera violado la intimidad de su propio símbolo. Insistimos en la discreción. Elegimos no abrir puertas que no podríamos cerrar sin ruido.

Yasmina, que era capaz de enamorarse de un desfile como quien se enamora de una canción de feria, dijo que necesitábamos una intervención durante la Oktoberfest, una pieza móvil que se mezclara con la multitud. Habló de metal y madera en un taller que un día había sido fábrica de bombas. Dijo que un camión grúa nos arrastraría para que se viera la suciedad del mundo. Diseñó un código con alas de mariposa recortadas en aluminio corrugado, todo pesado, todo decidido. Los artesanos del taller nos miraron con recelo y ella sonrió como se sonríe cuando un secreto todavía es solo de dos.

La mañana de la intervención olía a serrín y a lluvia vieja, a ese frío que se cuela en los dedos antes de que amanezca del todo. Desde la ventana del taller, en un cuarto piso, vimos pasar el desfile: muñecos inflables, luces, música, gente disfrazada de alegría. Nuestra pieza avanzaba detrás, un armazón de metal y madera montado sobre un remolque, con señales de tráfico convertidas en ornamentos. Cuando el camión asomó a la altura del paso elevado, una lona cayó desde arriba. El paño descendió con una precisión absurda y cubrió nuestra señal amarilla como un pescador que atrapa su anzuelo. Todo quedó oculto en un gesto elegante, casi coreográfico. Sobre la lona, el rojo de siempre: la misma figura intervenida que había tachado la pieza de Sigmund Castor Mime, con ese trazo oblicuo que parecía una censura deliberada. Llamé al camionero. Pedí que tirara de la lona. No llegó a tiempo. Al final del recorrido, nuestra obra seguía empaquetada como un regalo que nadie había pedido.

Cuando terminó el desfile, la ciudad parecía en pausa, detenida en una limpieza invisible del ruido humano. Caminé hasta casa pensando en lo que se entiende cuando no se entiende. Yasmina me alcanzó en la esquina de un banco con fachada de reloj. “¿Lo ves?”, dijo. Le contesté que veía un gasto inútil, una humillación pública, un circo donde nosotros éramos el número con caída. Me sonrió. “Ahora lo han visto todos”, me dijo. “Lo han visto y no saben qué mirar”. Me di cuenta de que su risa no era despreocupación, sino una especie de fe torcida en la eficacia del gesto equivocado.

Seis meses después la encontré sentada en el sofá mirando el parte meteorológico. No respiraba. El silencio de la habitación tenía la forma de un objeto imposible. La autopsia escribió una frase honesta que no solucionaba nada. Llamé, avisé, temblé. Hubo flores colocadas por manos nerviosas. Hubo discursos de colegas que pronunciaban su nombre sin saber donde colgarlo. Hubo cajas con sus cosas. Hubo ampersands sueltos en bolsas de tela.

Durante semanas me dediqué a cerrar. Puse en orden contratos, nóminas, currículos. Di de baja servicios. Pensé en cerrar la empresa y quedarme solo con mis tipos de metal como quien vuelve a una lengua anterior. Luego encontré en una carpeta una nota escrita a lápiz, con esa caligrafía suya flexible, como si la línea saltara sobre pequeñas piedras. Decía que el sentido no es una mercancía, pero que la gente tiende a convertirlo en mercancía. Decía que, si nos empeñamos en expulsar de nosotros lo carente de sentido, lo que hacemos en realidad es darle forma. Decía que no hay antimateria pura que sobreviva fuera del laboratorio, que todo choca con algo y desaparece, que la aniquilación es un término demasiado teatral para lo que ocurre a diario en el fondo de la cabeza.

No quise convertir esa nota en figura. No quise colgarla en ninguna pared. La guardé en el bolsillo del abrigo de invierno. Sabía que la encontraría al año siguiente y volvería a leerla en una parada de autobús. Sabía que repetiría la palabra “aniquilación” en voz baja, solo por el placer de su sonido excesivo.

Brenner, mientras tanto, se desinfló. Después de su vídeo furioso llegaron los silencios que nadie graba. Su hijo trajo el estandarte y lo dejó en recepción con un comentario práctico. Lo desenrollé. No había cambiado. Las letras que no eran letras seguían ahí, más grandes que mis manos abiertas. Lo volví a enrollar y a dormir.

Vuelvo ahora a la nevera. La abrí para echar leche en el café y me quedé mirando la hoja arrancada de Yasmina, su poema sin letras. La fotografía de la mujer con la mano seguía al lado, amarillenta, sin novedad. Pensé que toda mi defensa de la empresa cabía entre esos dos imanes: la imagen que no se deja nombrar, el trazo que renuncia a ser alfabeto. Comprendí que yo mismo había vivido así con Yasmina, entre la tarea de enmarcar y el impulso de soltar. Fuimos amigos, sí. Fuimos socios. Compartimos alquileres y dietas absurdas y objetos mal diseñados que nos hacían reír. A veces fuimos amantes. A veces fuimos dos voces que se respondían con silencios. Si alguien aún necesita un nombre para eso, puede elegir el que le convenga.

Seguí trabajando. No por heroísmo ni por nostalgia. Por disciplina. Si cerraba la puerta, todo aquello quedaría flotando en un relato ajeno, y preferí que el relato siguiera pasándome por las manos. Llegaron clientes nuevos con historias que parecían noticias locales y acababan siendo mitologías domésticas. Enterré algunas piezas en cajas de archivo. Entregué otras con puntualidad de imprenta. Aprendí a desconfiar del entusiasmo de la gente cuando hablaba en nombre de un bien común que nadie había definido. Aprendí a agradecer cuando alguien encuadraba su propio borde con honestidad.

A veces regreso a Isarvorstadt, o a lo que mi cabeza decidió llamar así. Camino por los discos de piedra que reposan junto al lago. Miro las lisas redondeces, esas ruedas sin eje, y me parece estar de pie sobre un poema que no necesita traducción. Imagino a Kelly llenando una taza nueva y probando la temperatura del agua con el dorso de la mano. Imagino una casa donde el lavavajillas nunca devuelva las cosas a los lugares equivocados. Luego sonrío, porque sé que eso no existe.

He pensado en construir un objeto para Yasmina. No una estela alta ni un nombre tallado en mármol. Algo más modesto. Una placa de metal del tamaño de un libro con un ampersand imperfecto recortado en el centro, que cuando el sol la atraviese, el suelo reciba la sombra de esa conjunción que reúne sin explicar. Lo he dibujado varias veces y nunca encuentro la proporción justa. Quizá ella diría que hay que dejar la tarea a mitad, guardar las herramientas y encender una hoguera en un desierto lejano, ver arder las cestas tejidas con paciencia.

Me piden a menudo un manifiesto. Les digo que aquí no hay manifiestos. Les doy una caja con un objeto silencioso dentro y un recibo con fecha. Les explico cómo colgarlo. Les pido que no fuercen la lectura, que se detengan en el borde y respiren. Si preguntan por la utilidad, cuento la historia del pez dorado de un niño que no sabe que está aprendiendo a perder. Si preguntan por la ética, les enseño mi taller: los papeles con tachones, las pruebas, los errores de alineación, las manchas de tinta en mis dedos. Si preguntan por Yasmina, digo que le gustaban las competiciones de acordeón y las mariposas, que amaba las carrozas y los estarcidos y las bromas que dejan una mella. Que una vez dijo “somos el fuego” con una seriedad que a mí me dio risa. Que a veces me río solo en la cocina cuando lo recuerdo.

Hay días en que todo parece brillar con un sentido que me empalaga. Hay otros en que la casa entera se llena de aire vacío y solo se escucha el compás de la nevera. En esos días cojo la nota del bolsillo del abrigo y la releo sin prisa. Vuelvo a guardar el papel. Me siento frente a la mesa. Trazo una línea con lápiz. La borro. Trazo otra. Ninguna quiere convertirse en alfabeto. Agradezco que sea así. No todas las líneas han venido a decir. Algunas solo aprenden a quedarse. Y esa, quizá, sea la forma más exacta de contar nuestra historia. Una sucesión de líneas que se rozan, se superponen, se tapan con lonas, se incendian, se apagan. Lo demás, si existe, es asunto de quienes miran. Yo me limito a cortar el paspartú y a medir la altura. Coloco el clavo. Cuelgo la pieza. Retrocedo dos pasos. Respiro. Y en ese gesto sin nombre encuentro, a veces, una paz que no discutiría con nadie.

El tren emergió del túnel y regresó a la luz gris del día. El cielo de octubre, jaspeado de nubes, seguía colgando bajo y melancólico sobre el paisaje. Si uno lo miraba el tiempo suficiente, parecía incluso un poco vencido, como si se encontrara bajo un colchón dentro de una litera gigantesca. Lo único que le venía a la mente era la secuencia borrosa e interminable de la vegetación deslizándose junto a la vía, justo antes de la entrada en el túnel, cuando se había quedado mirando por la ventana.

Mientras pensaba, apoyó un nudillo de la mano izquierda sobre el labio superior y lo hizo ascender lentamente hasta la punta de la nariz. Cuando la mano llegó allí, saltó una chispa: comprendió que todo esfuerzo sería inútil, que la fórmula se había desvanecido, perdida para siempre. Se pasó la mano por el cabello. Se levantó para estirar las piernas. En ese momento, el tren se inclinó levemente hacia un lado, en una curva que parecía no terminar nunca, y el joven tuvo que dar unos pasos hacia la puerta del compartimento para no perder el equilibrio. Su vejiga empezó a hacerse notar. Avanzó tambaleante por el pasillo oscilante, la mano rozando el cristal helado de la ventanilla.

En los compartimentos por los que pasaba, la gente permanecía en un estado de suspensión, como en modo de espera. El retrete era un habitáculo minúsculo y sombrío, una celda penitencial medieval. Al girarse para cerrar la puerta, los bajos de su abrigo rozaron la taza metálica, que recordaba más bien un casco de acero invertido. A pesar de la estrechez, se quitó el abrigo y se lo echó sobre el hombro, a la manera de un flagelante. El ruido dentro de la cabina era insoportable. Sobre los vidrios opacos de las ventanillas se deslizaban sombras negras con forma de gotas de lluvia.

Rferdia

Let`s be careful out there